De tous les traits d’ironie amère qui abondent dans l’affaire Hill, le plus frappant est sans doute la manière dont les représentants officiels de la « Loi » ont bafoué et piétiné cette même « Loi » qu’ils étaient censés défendre, afin de piéger, inculper et tuer un homme contre lequel ils furent incapables de produire la moindre preuve. Le procureur, qui ne cessa de calomnier Hill et l’IWW que pendant le court instant où il se crut autorisé à intimider un témoin ; le juge, ouvertement partial, qui récusa froidement des témoignages vitaux pour la défense ; le défilé de parjures présentés comme « témoins de l’accusation » : n’est-il pas évident que ce sont eux les véritables criminels de l’affaire ?

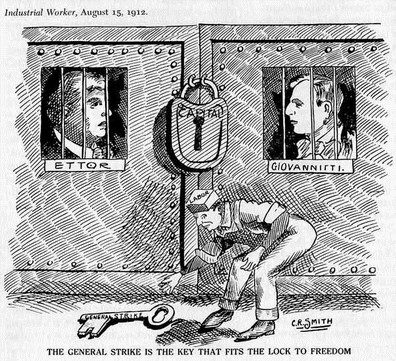

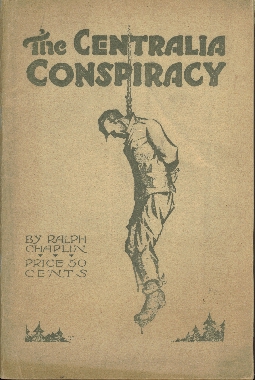

Cependant, le procès de Hill n’a rien d’exceptionnel à cet égard. Il n’est qu’une banale illustration de la vie d’une société de classe : lorsqu’un pauvre tombe entre les mains des autorités — de ces « molosses rapaces qui grognent dans la niche de la justice », pour le dire avec les mots de Robert Burns —, il est presque impossible de l’en tirer, surtout s’il affiche des convictions radicales. Dans sa critique acerbe du célèbre procès du Haymarket de 1887, le gouverneur de l’Illinois John P. Altgeld parle de la « férocité malsaine » de la cour, et ces mêmes mots s’appliquent à la grande majorité des procès postérieurs impliquant des représentants du mouvement ouvrier radical. Les procès des militants IWW Preston et Smith en 1907, de Ford et Suhr en 1914, de Haywood et d’une centaine d’autres fellow workers en 1918, de Centralia en 1920 ne sont que quelques exemples de ces procès au cours desquels juges sans scrupules et procureurs revanchards, sans souci des preuves, ont convaincu des jurés triés sur le volet de condamner, pour des crimes invraisemblables, des militants ouvriers radicaux parfaitement innocents. Comme le suggéra Charles Ashleigh dans son roman autobiographique The Rambling Kid (1930), « le jury devait comprendre qu’il relevait de son devoir patriotique d’envoyer tous les IWW en prison, qu’ils soient coupables ou non ».

Les cas récents de Leonard Peltier, de Mumia Abu-Jamal et de tant d’autres radicaux montrent que le coup monté reste de nos jours un élément central du système d’injustice judiciaire américain.

Au temps de Joe Hill comme aujourd’hui, les flics et les tribunaux — dans leur cynisme et leur suffisante hypocrisie — ne font que refléter l’ordre social de classe et de suprématie blanche dont ils sont les serviteurs. La petite minorité qui tire réellement profit du système capitaliste n’a jamais assumé les problèmes immenses et désastreux engendrés par le capitalisme. Il lui est bien plus facile de s’en prendre à d’autres : aux syndicalistes, par exemple, surtout s’ils sont révolutionnaires. Le capitalisme se comporte comme une crapule qui crierait « Au voleur ! » en désignant un étranger au loin pour détourner l’attention de ses propres méfaits. À chaque crise, les dirigeants et gardiens d’un système de rapine, de vol, de crime et de terreur ont toujours trouvé utile d’accuser ses critiques.

Cette diversion de prestidigitateur, soigneusement exécutée, constitue l’ingrédient de base de toute propagande capitaliste. Elle attisait ainsi régulièrement le spectre du « Péril rouge » qui facilitait la condamnation de wobblies et/ou d’autres radicaux pour des crimes qu’ils n’avaient pas commis — condamnations permettant en retour de légitimer la propagande : « Ces IWW doivent être coupables, sinon ils ne seraient pas en prison, non ? »

Du temps de Hill, la propagande pour le capital était largement du ressort de la presse quotidienne, des publications de masse, comme du clergé, des agences de détectives et de briseurs de grève, et les universitaires y avaient aussi leur part. En coulisses agissaient de puissantes — et parfois secrètes — organisations d’hommes d’affaires ou de « citoyens » (comme le Ku Klux Klan ou l’American Protective League), dont l’influence sur la presse, la police et les politiques était énorme. Chrétiens bigots, porteurs de cocardes, xénophobes, champions de la « race blanche » et autres voyous protofascistes : voilà les auteurs du mythe selon lequel l’IWW était, par définition, comme le déclara Theodore Roosevelt, « une organisation criminelle », en transformant du coup tous ses membres en malfrats. Par leurs récits terrifiants à la une, leurs éditoriaux enragés, leurs sermons apocalyptiques et une pléthore de pamphlets paranoïaques, ces zélotes anti-IWW ont fait du syndicat le plus désintéressé et altruiste de l’histoire des États-Unis une horde diabolique de criminels.

Le lynchage médiatique s’étendit des années 1910 à la fin des années 1920. Un journal socialiste sympathisant des IWW, le New Justice, relevait le 1er novembre 1919 que

[...] la presse réactionnaire se livre à une véritable débauche d’invectives et d’injures contre les Industrial Workers of the World. Il n’existe presque aucune catastrophe connue qui ne soit imputable, d’une manière ou d’une autre, aux wobblies. [...] Il faut toutefois reconnaître que ces scribouilleurs de journaux n’ont pas encore accusé les wobblies d’être à l’origine des tremblements de terre, inondations ou raz-de-marée.

En parlant du traitement réservé à l’IWW par la presse américaine à cette époque, E. W. Latchem ironisa, dans le One Big Union Monthly d’août 1920 : « C’est très rare de trouver un brin de vérité dans ce qui se publie. »

La littérature anti-IWW n’était cependant pas l’apanage de besogneux journalistes, de Mr Blocks enivrés, d’organisations haineuses et de petites frappes à gages. Des éditeurs « respectables » apportèrent un lourd tribut à la confusion. L’infâme The Web: The Authorized History of the American Protective League, d’Emerson Hough, sortit en 1919 chez la Reilly and Lee Company à Chicago, l’éditeur du Magicien d’Oz de L. Frank Baum. Toute la prose de Hough ressemble à un appel au lynchage :

Pendant des mois et des années [...] les Industrial Workers of the World, comme ils s’appellent eux-mêmes, furent réputés pour leur anarchie et leur violence. Leur carrière est jonchée d’innombrables actes impitoyables ; ils détruisirent pour des millions, peut-être des milliards de dollars de biens privés. [...] Rien ne manque à leur répertoire de crimes et de terreur, et ils faisaient montre d’une violence et d’une fourberie véritablement dignes des Huns pour provoquer les représentants de la loi dans une douzaine d’États de l’Ouest et pour se jouer d’eux. [...]

Quand on leur résistait, [les IWW] cassaient, brûlaient et détruisaient, mutilaient et assassinaient. [...] Ils furent coupables de presque tout ce qu’un esprit dépravé peut imaginer en matière de crime.

[E. Hough, op. cit., p. 134-135, p. 139]

En vérité, il n’existe aucune preuve, aucun indice qu’un seul IWW, où que ce soit, ait jamais commis des crimes de ce genre. La destruction, l’incendie, la mutilation, le meurtre étaient toujours du fait de l’autre côté — du côté capitaliste.

Americanism versus Bolshevism, de l’ancien maire de Seattle Ole Hanson, édité par Doubleday, Page and Company à New York en 1920, est empli de délires odieux de ce genre :

Les IWW haïssent tous les pays, mais ils détestent et exècrent encore plus le nôtre — le plus libre de tous — que tous les autres réunis. Les IWW ridiculisent la Loi divine autant que les lois humaines. Ils croient nécessaire et juste de détruire toute chose. Leur doctrine est que tout est mauvais. [...]

Ils sont contre tout gouvernement. Ils sont contre toute morale. Ils sont contre tout progrès. Ils sont contre toute décence.

[...] Ils entendent installer le règne de l’ineptie, de l’inexpérience, de l’ignorance, de l’impuissance, de la cruauté, du désespoir et de la faillite.

[O. Hanson, op. cit., p. 237-239]

Pieusement présentée comme la Vérité, toute cette littérature anti-IWW n’était constituée en réalité que d’histoires sensationnelles ficelées selon les circonstances. Alors que les directeurs de journaux emplissaient leurs colonnes de « nouvelles » qui n’étaient rien d’autre que de la fiction — pour la simple raison que leurs auteurs ne se souciaient pas un instant des faits —, les auteurs de fiction professionnels injectèrent dans leurs romans de hautes doses d’opinions anti-IWW. Le rôle des romans dans le développement des sentiments hostiles à l’IWW est sous-estimé, et il mériterait un examen plus approfondi.

Dans beaucoup de ces ouvrages, le syndicat n’est qu’un sujet mineur, présenté en toile de fond, mais il y est décrit si hideusement que le lecteur ne peut facilement l’oublier. Dans The Land that Time Forgot d’Edgar Rice Burroughs (publié dans le populaire Blue Book Magazine en août 1918), un traître psychopathe déclare par exemple à ses compagnons d’équipage dans un sous-marin :

Je vous hais. [...] J’ai été viré de votre chantier naval à Santa Monica. J’ai été viré de la Californie. Je suis un IWW. Je suis devenu un agent des Allemands — pas parce que je les aime, je les hais aussi — mais parce que je veux faire du tort aux Américains, que je hais encore plus.

Desert of Wheat, de Zane Grey, publié chez Harper en 1919, vision aigrie de l’action des wobblies dans l’agriculture au cours des années de guerre, fut une sorte de best-seller. L’historien IWW Fred Thompson le résuma en un mot — « venimeux » —, ajoutant que le livre « contribua à envoyer beaucoup de wobblies en prison ». La haine tenace vouée par Grey au syndicat émane de chaque page :

La toute première règle de l’IWW vise à abolir le capital. [...] Ce n’est pas un syndicat ouvrier ! [...] Ce sont des hors-la-loi, des voleurs, des maîtres chanteurs, des pirates. [...] L’IWW [...] n’est rien d’autre qu’une rébellion. [...] Ils sont contre la guerre, et ils le font savoir en brûlant notre grain, détruisant notre bois et faisant exploser les trains de marchandises. [...] Les villes de l’Ouest cherchent à les déporter. Dans le temps on aurait pu prendre d’autres mesures plus drastiques. Ces gens de l’Ouest étaient plus à l’aise avec la corde et le fusil en ce temps-là.

L’héroïne de The Red Mesabi, de George Ryland Bailey (édité par Houghton Mifflin à Boston en 1930), descend dans une mine et découvre

[...] d’étranges signes décorant, de tous côtés, une énorme planche. Les lettres IWW frappaient son regard de partout. Elle ressentait une sinistre menace dans cette trace d’une organisation agissant dans l’ombre, qui laissa de profonds traumatismes sur son passage dans des régions tranquilles. Il lui semblait ressentir la même chose qu’un capitaine de navire découvrant les ravages causés par des rats dans l’obscurité de sa propre cale.

Ces romans de gare pour bien-pensants et petits Blancs apeurés font entrer à coups de masse dans l’esprit du lecteur que l’IWW est dangereux, dissimulateur, insidieux et toujours mystérieusement omniprésent, comme si Barbe-Bleue, Frankenstein, Fantômas, Jack l’Éventreur et des dizaines d’autres exemplaires de la même engeance s’étaient ligués dans un Grand Syndicat unique de toutes les âmes damnées.

La terreur et la haine des IWW exprimées par les apologistes de l’esclavage salarié ne sont pas sans rappeler la peur et la haine des abolitionnistes éprouvées par les propriétaires d’esclaves avant la guerre de Sécession. Tous ceux dont la « propriété privée » résulte de ce qu’ils ont volé au travail des autres ne veulent rien entendre ni lire des méfaits de l’esclavage ou des vertus de la liberté et de l’égalité, et ne veulent pas plus que quiconque puisse l’entendre ou le lire. Dans leur lutte contre les propriétaires d’esclaves de leur temps, les wobblies — qui inscrivaient le syndicalisme industriel révolutionnaire dans la continuité de la lutte pour l’abolition de l’esclavage — savaient pertinemment que la persécution légale et illégale qu’ils subissaient n’était que l’actualisation des traitements cruels infligés à leurs précurseurs abolitionnistes. Comme l’affirma James P. « Big Jim » Thompson devant la cour pendant le grand procès IWW de 1918 :

Les gens qui tapent sur l’IWW sont du même genre que ceux qui traînèrent William Lloyd Garrison dans les rues de Boston une corde au cou, [et] qui tuèrent Lovejoy et jetèrent sa presse dans la rivière.

[Bill Haywood’s Book, 1929, p. 320]

The Devil’s Hand, d’Edith Summers Kelley, se distingue par son traitement de l’IWW de tous les romans des années 1920 cités plus haut. Kelley y raconte l’histoire de la population ouvrière métissée de l’Imperial Valley en Californie avec, en arrière-plan, la résurgence des IWW parmi les travailleurs agricoles au milieu de la décennie. En contraste éclatant avec les livres précités, le roman de Kelley comprend quelques passages aussi percutants que celui-ci, relatant une discussion sur le Ku Klux Klan au cours d’un dîner :

J’vais vous dire, m’sieur, qui appartient au Klan : c’est les commerçants, c’est les prêtres, c’est les avocats, et les croque-morts, et les vrais requins d’État et tous les autres du même acabit, des gens qui vivent sur le dos des travailleurs et qui profitent bien des choses comme elles sont, et qui veulent pas que ça change.

— Le Klan s’oppose aux grèves et à l’IWW parce qu’il s’oppose à toute violence des masses, dit M. McCumber en engloutissant un méchant morceau.

— Ah ouais, c’est c’qu’ils disent et, bien sûr, ça sonne vachement bien. C’qui cloche, c’est qu’c’est faux. C’qu’ils veulent vraiment dire, c’est qu’ils ont peur que les travailleurs s’y mettent sérieusement un jour, tous ensemble, alors ils voudraient rester plus forts que tous les travailleurs.

— Vous vous méprenez complètement, jeune homme. Quand avez-vous vu des hommes d’affaires, des hommes de foi, des avocats et d’autres personnes de la sorte se livrer à de telles violences en réunion dans ce pays ?

— Pas moins qu’des centaines de fois ces dernières années. Ça n’vous intéresse pas beaucoup de toute façon alors vous voyez pas que, dans ces bandes, y a surtout des cols-blancs. C’est eux, les lynchages ; c’est eux, le goudron et les plumes et tout le reste. »

Plus tard, un wobbly écope d’une lourde peine pour « syndicalisme criminel » :

Dix ans ? Au pénitencier ? [...] Oui, c’est ce qu’ils t’ont infligé pour aimer ton prochain comme toi-même.

Doit-on en conclure que l’existence de The Devil’s Hand démontre le triomphe du bon vieux fair play américain, que le livre brillant de Kelley compenserait quelques-uns des dommages causés par les divagations irresponsables et meurtrières de Zane Grey et autres adeptes de la corde et du fusil ? Pas le moins du monde. En vérité, le livre de Kelley fut refusé dans les années 1920 et ne parut pour la première fois qu’en 1974.

Le précédent roman de Kelley, Weeds, reçut un accueil favorable et, s’il ne fut pas un best-seller en son temps, il est depuis longtemps considéré comme un « ouvrage majeur dans la littérature américaine » et même comme un « chef-d’œuvre ». En revanche, The Devil’s Hand fut mal accueilli. Harcourt, Brace « ne l’aimèrent pas » ; un agent qui en avait pris connaissance ne l’aurait pas retenu. Des écrivains célèbres comme Upton Sinclair et Floyd Dell pouvaient insérer dans leurs livres quelques références amicales aux wobblies, pas une auteure relativement inconnue comme Kelley. La règle, ces années-là, semblait prescrire qu’on pouvait parfaitement inclure des IWW dans un roman, mais à une condition : leur faire jouer le rôle du méchant.

Nous devrions tous être reconnaissants à Edith Summers Kelley d’avoir fait la preuve objective que les livres refusés par les « éditeurs respectables » nous en disent plus sur l’« esprit du temps » que ceux qu’ils publient.

Les romans anti-IWW postérieurs seront un peu plus subtils que ceux de Zane Gray et consorts, et certains parviendront même à passer pour « bienveillants ». The Preacher and the Slave, de Wallace Stegner, aux multiples éditions (le livre sera plus tard réédité sous d’autres titres), en est l’exemple le plus connu, et il a sans doute fait plus pour obscurcir la vérité sur Hill et l’IWW que tout autre ouvrage — de fiction ou autre.

Un peu plus loin, nous verrons ce qu’un ami de Joe Hill tenait à dire du livre de Stegner. Revenons d’abord, du point de vue de la nature de la criminalisation de l’IWW, sur l’article de Stegner pour le New Republic (« Joe Hill : The Wobblies’ Troubadour »), paru en 1948, soit deux ans avant la sortie de son roman. Stegner tente dans cet article de donner une sorte de vraisemblance sociologique au mythe de droite faisant de l’IWW une « organisation criminelle ». Son « argument » est aussi simple que simpliste : puisque l’IWW entendait essentiellement organiser les pauvres, il comptait donc inévitablement « parmi ses membres une bonne proportion de personnes ayant un casier judiciaire ».

Dois-je ajouter que Stegner ne donne évidemment aucune preuve à l’appui de cette « observation », qui n’est en réalité qu’une accusation ? Comme toutes les assertions de Stegner à propos de l’IWW, celle-ci est fausse, nulle et non avenue. Loin d’accueillir des criminels professionnels dans ses rangs, l’IWW avait élevé une solide barrière contre eux. Beaucoup de dirigeants corrompus de syndicats AFL — dans le bâtiment, par exemple, ou parmi les machinistes, les camionneurs et tant d’autres — ne se contentaient pas d’accueillir des criminels dans leurs rangs, mais ils leur permettaient souvent de contrôler des sections syndicales entières. Rien de la sorte ne pouvait arriver chez les IWW. Qu’auraient eu à faire des braqueurs, des cambrioleurs, des arnaqueurs, des escrocs, des trafiquants et des maquereaux dans un syndicat industriel révolutionnaire luttant pour l’abolition de l’esclavage salarié ? Du point de vue IWW, ceux-ci ne faisaient d’ailleurs pas partie de la classe ouvrière, mais plutôt d’un mini-capitalisme illicite ; du reste, ces divers escrocs s’étaient fait une spécialité de sévir contre les travailleurs itinérants, les immigrés et les chômeurs.

De plus, le syndicat n’avait aucune indulgence pour les profiteurs, les sangsues et les pique-assiettes, pour tous ces bureaucrates qui font un passe-droit de leur carte syndicale. Que ce soit localement ou internationalement, les caisses étaient quasiment toujours vides. L’IWW demandait de faibles cotisations et ses responsables officiels, ses orateurs et organisateurs étaient les moins rémunérés de tout le mouvement ouvrier américain ; leur dévotion au syndicat était une œuvre d’amour. Les wobblies se pensaient comme des combattants de la révolution. On attendait de chacun de ses membres qu’il (ou elle) fasse tout son possible afin que, suivant les paroles de Joe Hill,

All the workers in the world to organizeInto a great big union grand [1].

En bref, l’IWW était un véritable repoussoir à criminels. Ces derniers en avaient peur et le haïssaient, coopérant volontairement avec les patrons, la police et les soldats pour le détruire. En ce temps-là, comme de nos jours, les pires escrocs étaient du nombre des patriotes les plus vociférants : rappelons qu’un des gangsters les plus ouvertement antirouges du Chicago des années 1920 s’appelait Al Capone.

Les criminels avaient toutes les raisons de détester l’IWW, car, comme Big Bill Haywood le remarquera dans sa déposition à la Commission américaine pour les relations industrielles, le syndicalisme industriel révolutionnaire aurait

[...] écarté le crime et les criminels. [...] L’abolition du salariat — l’abolition de la propriété privée — éliminera 95 % des crimes.

Ou, comme le dit Joe Hill dans We Will Sing a Song, l’IWW n’était pas seulement « l’espoir du travailleur et de l’esclave », mais également « la terreur du pique-assiette et du larbin ».

Dans l’International Socialist Review de septembre 1916, Walter T. Nef relevait que les organisateurs IWW n’admettaient pas « les joueurs professionnels, les arnaqueurs et les braqueurs » parmi les journaliers agricoles, ces « vautours » étant rapidement engagés comme hommes de main, vigilantes [2] et délégués par les autorités locales des villes environnantes. La propension des criminels à se faire flics — et vice versa — est bien connue, et depuis bien longtemps. L’Encyclopedia of Western Gunfighters (1979), de Bill O’Neal, est remplie de receleurs de bétail, de faussaires, de braqueurs et autres scélérats qui, entre meurtres et agressions, ont servi comme représentants de la loi.

L’article de Stegner dans le New Republic entend convaincre plus généralement le lecteur de la « culpabilité probable » de Joe Hill dans l’affaire qui l’entraîna devant le peloton d’exécution. Stegner semble s’être persuadé que le poète wobbly, entouré qu’il était de « personnes avec un casier judiciaire » — c’est-à-dire de travailleurs et travailleuses de l’IW —, ne pouvait être autre chose qu’un voleur et, partant, un meurtrier « probable ». Malheureusement pour lui — et nous ne parlerons pas de son « raisonnement » plus que douteux —, le fait qu’il n’existe aucune preuve que l’IWW comprenait « une bonne proportion de personnes ayant un casier judiciaire » suffit à anéantir son hypothèse lamentable. Voilà ce que dira Ralph Chaplin en réponse aux allégations de Stegner :

Les seuls wobblies qui aient, à ma connaissance, un casier judiciaire ne l’ont rempli que de leur lutte pour les droits de l’homme : il n’y avait personne dans l’IWW qu’on puisse raisonnablement désigner comme un véritable criminel. [...] Les gangsters de l’époque étaient tout à fait dissuadés par l’IWW. [...] Quiconque essaie de faire jouer à Joe Hill le rôle du voyou et du gangster se voit définitivement contredit par les faits objectifs.

[R. Chaplin, « An Open Letter to the New Republic », Industrial Worker, 31 janvier 1948, p. 2]

Cette mise au point est tirée de la « Lettre ouverte » de Ralph Chaplin au New Republic : elle fut publiée par l’Industrial Worker après que le NR l’eut refusée.

Sa réitération de la procédure fallacieuse caractérisant le procès de 1914 est sans doute ce qu’il y a de plus remarquable dans la tentative de Stegner pour condamner Hill de nouveau en 1948. Encore une fois, la « charge de la preuve » est opportunément ignorée. Stegner n’essaie pas de prouver que l’IWW a effectivement recruté de véritables criminels : il s’est simplement fait cette réflexion et l’a jugée suffisamment bonne pour l’exposer dans son article. Qu’une personne soit tenue pour innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée « au-delà du doute raisonnable » n’a pas plus d’importance pour les détracteurs posthumes de Hill que cela n’en avait pour le procureur Leatherwood et son jury stupide mais obéissant du procès initial. L’article fallacieux de Stegner — comme toutes les autres productions récentes de ce genre — ne repose sur aucun fait solide, ne livre aucune nouvelle information, rien de substantiel, sinon des assertions ineptes, du vent, de l’affabulation, des insinuations et un paresseux « d’après ce que j’ai entendu dire » qu’une cour un tant soit peu honnête ne pourrait jamais considérer comme une « preuve ». Et pourtant ce sont des « preuves irrecevables » de ce genre qu’on avance le plus souvent pour seule preuve dans les procès de radicaux et/ou de travailleurs.

Quelques IWW ont répondu à l’article de Stegner, relevant ses nombreuses erreurs, inconsistances et méprises, mais en vain. Le romancier n’avait visiblement aucune volonté d’apprendre la vérité sur Joe Hill, préférant s’attarder sur les rapports de police, les comptes rendus de la presse de Salt Lake City et les différents faux témoins dans le genre de McClintock, trop contents d’abonder dans son sens. Non seulement Stegner déclara Hill « probablement coupable » à trois reprises — dans deux courts articles diffamatoires et une lettre au directeur du journal —, mais en outre il remit ça en long, en large et en travers dans son lourd roman de 403 pages.

The Preacher and the Slave répète tout ce qu’il a déjà dit, en l’enjolivant de nouvelles erreurs et élucubrations. Comme la plupart de ces attaques ont déjà été réfutées, il serait inutile de perdre du temps à examiner de plus près leur version romancée. Un des amis proches de Joe Hill — Alexander MacKay — prit cependant la peine d’écrire une longue recension critique du livre de Stegner. Cette recension n’a, semble-t-il, été reproduite nulle part et a même échappé à la plupart des chercheurs sur Hill [3] Parce qu’il s’agit, jusqu’à preuve du contraire, de la seule défense détaillée de Hill par quelqu’un l’ayant personnellement connu, et aussi parce que les remarques du fellow worker MacKay sont d’un grand intérêt, il m’a semblé que ce texte relativement inconnu méritait d’être cité ici en longueur.

Décrivant le roman de Stegner comme « très éloigné d’une véritable représentation de Joe ou du mouvement wobbly », MacKay poursuit :

Je connaissais Joe Hill et je peux témoigner que le portrait qu’en fait Stegner est très infidèle à l’original. Il n’est, à bien des aspects, qu’un grossier libelle, avec des pointes d’absolue diffamation. [...] Ce n’est qu’un ramassis de racontars. [...] Pourquoi s’attaquer à Joe Hill et tenter de détruire son mythe constructif, bâti sur le pouvoir de ses chansons et son martyre ? Joe a gagné son statut de mythe de haute lutte, contrairement à la plupart de nos saints et héros théologiques et capitalistes.

Le livre avance d’erreurs en erreurs, tant logiques que chronologiques [...] très significatives de toute la désinformation recueillie par [Stegner] sur Joe Hill. Stegner admet franchement son ignorance du mouvement IWW et sa connaissance ambiguë de Joe Hill. [...] [Comme il] était encore au biberon quand Joe Hill était en vie, il a dû s’en remettre à des on-dit, des rumeurs et des commérages, et même à de sacrés mensonges éhontés, dont il a tiré sa caricature. [...]

En tant que martyr, Joe résiste aux coups de Stegner, qui revient à la charge et insiste, mais, finalement, le mot martyr n’est qu’un synonyme de victime du système. [...] Qui pourrait douter un instant que c’est sa carte de wobbly qui a coûté la vie à Joe Hill ? Rien de neuf à ce qu’un rebelle perde la vie ou la liberté pour une bonne raison ou une autre. Chacun sait qu’un criminel bien connu a plus de chances face à un tribunal capitaliste qu’un rebelle bien connu.

Supposez, par exemple, qu’un gangster fameux ait été pris en flagrant délit alors qu’il était en train de descendre un type, voire un flic. Le témoignage est direct et irréfutable, sans aucun des doutes qui caractérisèrent l’affaire Joe Hill. Le gangster est reconnu coupable, mais, juste avant l’exécution, le président des États-Unis et le représentant d’un pays étranger demandent un nouveau procès ou une mesure de clémence. Croyez-vous que le gangster sera exécuté dans de telles circonstances ? Personne ne peut le croire. Vous savez pertinemment que la machinerie légale ferait automatiquement marche arrière et chercherait diverses échappatoires. On jugerait que le type n’était coupable que d’évasion fiscale et il serait condamné à des travaux d’intérêt général pendant quelques mois dans la prison du comté ou, au pire, à Alcatraz. Après quoi, il serait autorisé à se retirer sur son île privée, où il coulerait des jours heureux.

Parcourez toute l’histoire judiciaire des États-Unis et vous ne trouverez pas un seul exemple de condamné ayant été exécuté après l’intervention conjuguée de deux gouvernements, sauf s’il s’agit d’un rebelle social, quelqu’un qu’on tient pour une menace à l’ordre établi.

Il faut admettre que l’IWW était une grosse épine dans le pied des seigneurs du cuivre et des subordonnés de la loi et de l’ordre de l’État de l’Utah. Les patriciens étaient convaincus par la propagande répandue dans tout le pays qu’en la personne du dénommé Joseph Hillstrom on avait capturé un puissant élément de l’IWW, une organisation crainte et détestée. Dès lors, l’affaire Joe Hill était bouclée, avec ou sans preuves. [...] L’histoire est limpide et éloquente. [...] Crimes arrangés et preuves maquillées ont toujours été de puissantes armes dans la lutte des classes pour se débarrasser des agitateurs. De Socrate à Sacco et Vanzetti, l’histoire se conclut toujours par d’interminables peines de prison, ou par une coupe de ciguë, la corde ou le peloton d’exécution. [...]

[Stegner] a confondu l’IWW avec Meurtre & Co, organisé en « Église militante » [et il a] fait de Joe Hill un croisement entre François Villon et Wild Bill Hickock [4].

[Critique du roman de Stegner, archives Green]