Dans les années 1950 et 1960, longtemps après qu’ils eurent cessé de représenter un véritable pouvoir sur les lieux de travail, les wobblies restaient une puissante référence révolutionnaire et morale, une inspiration et un symbole vivant de dissidence, de révolte et de créativité ouvrières. L’influence diverse et variée du syndicat était évidente dans les mouvements pour les droits civiques et contre la guerre ; dans des groupes comme la Student Peace Union, le Committee for Non-Violent Action, le Congress of Racial Equality et le Student Nonviolent Coordinating Committee ; dans l’explosion du renouveau de la folk song ; dans la New Left, particulièrement en 1964, au cours du Free Speech Movement de Berkeley (auquel participèrent activement de nombreux wobs, jeunes et vieux), et chez les Students for a Democratic Society entre 1966 et 1969 ; et dans quasiment chaque mouvement animé par un désir de liberté, d’égalité et de révolution sociale.

Cette influence s’inspirait indirectement, en partie, d’enregistrements de chansons de Joe Hill et d’autres wobblies, ou de livres comme Wobbly, de Ralph Chaplin, mais elle s’enracinait pour l’essentiel dans des rencontres personnelles. De nombreux vieux wobs étaient alors toujours en activité dans le syndicat ou autour : Henry McGuckin et Philip Melman dans la baie de San Francisco ; Fred et Aino Thompson, Carl Keller, Jack et Ruth Sheridan à Chicago ; Gilbert Mers à Houston ; Herb Edwards à Seattle ; Frank Cedervall à Cleveland ; Nick et Fania Steelink à Tucson ; Minnie Corder, Sam et Esther Dolgoff à New York — pour n’en citer que quelques-uns.

Dans les années 1960, une poignée de ces gloires d’antan continuait d’ailleurs obstinément d’entretenir les vieux locaux wobbly de Chicago, Seattle, Baltimore, Duluth et ailleurs, attendant impatiemment la relève, les jeunes esclaves salariés qui se réveilleraient enfin et rallieraient la cause de l’émancipation de la classe ouvrière.

Tout au long de la sombre période de la guerre froide, pendant les années 1950 et au début des années 1960, alors que la lâcheté et la corruption étaient plus que jamais la règle dans la politique, la classe ouvrière et la vie intellectuelle aux États-Unis, ces vieux wobblies osaient avoir des principes, des idées, des tripes et — plus étonnant encore — une extraordinaire vision de justice et de liberté. Négations vivantes et rafraîchissantes de The Man in the Gray Flannel Suite et The Ugly American (best-sellers de l’époque), ils étaient devenus des héros et des modèles. Pour les jeunes rebelles de toutes les convictions, le « vieux wobbly » — variante révolutionnaire de ce que Jack Kerouac appela « le hobo américain en voie de disparition » — prit souvent des proportions mythiques.

Tous ces vieux wobs qui tenaient les locaux wobbly historiques furent eux-mêmes des hoboes en leur temps. Brûlant le dur, ou à pied, ils avaient parcouru le pays en tous sens, militant partout pour le Grand Syndicat unique. Certains d’entre eux avaient fait de durs séjours en prison pour « syndicalisme criminel » (c’est-à-dire pour avoir appelé les travailleurs à se syndiquer). Si très peu avaient dépassé le collège, ils en avaient pourtant plus à apprendre aux jeunes de ma génération que la plupart des professeurs d’université.

Dans la première moitié des années 1960, j’ai moi-même fait le tour du pays en auto-stop et en trains de marchandises, et j’ai eu la chance de rencontrer pas mal de ces vétérans grisonnants de la lutte des classes. J’ai passé beaucoup de temps dans ces locaux wobbly hantés. Ces vieux wobblies étaient de grands conteurs et régalaient les jeunots, pendant des journées entières, avec les riches heures de l’IWW. Mais ce qui m’impressionna le plus chez ces reliques du syndicat de Joe Hill, c’était leur parfaite incarnation des valeurs les plus caractéristiques du barde wobbly : humour, courage, audace, intégrité, imagination et art de la parole. Ils savaient bien que leur syndicat vivait des temps difficiles, mais ils n’abandonnaient pas la lutte pour autant.

J’avais dix-neuf ans au printemps 1963 lorsque j’atterris dans le local wobbly de Seattle, 315 Yesler Way, et discutai pour la première fois avec le fellow worker O. N. Peterson, l’éternel secrétaire de la section de Seattle, qui avait, je dirais, dans les soixante-dix ans passés. Étonné et ravi de compter du « sang neuf » dans le syndicat, O. N. — comme tout le monde l’appelait — était à l’évidence impatient de faire rapidement mon éducation wobbly. Il était heureux de partager ses souvenirs de la grève générale de Seattle en 1919, et se lança dans une évocation, fascinante quoique passablement embrouillée, d’anecdotes sur divers épisodes de l’histoire IWW locale. Cet exposé pittoresque s’interrompait de digressions, brèves et enflammées, sur l’histoire sanglante du capitalisme, et d’amères critiques sur la longue et pénible histoire d’erreurs et de trahisons du mouvement ouvrier « officiel ».

Et, subitement, O. N. revint au temps présent et déclara, de son inimitable débit rauque et rapide :

Soyons francs, on n’organise plus personne ici, à Seattle. On est trop vieux. Une ou deux fois par an quelqu’un entre ici et ressort avec une carte rouge, mais, pour chaque nouveau membre, deux ou trois de nos vieux birbes y passent, alors la section se réduit sans cesse. Je ne sais pas combien de temps on pourra tenir encore. Mais tu veux savoir pourquoi j’ouvre encore ce local tous les jours, bon an, mal an, depuis toutes ces années ? C’est à cause de Mr Capitalist Boss (M. Patron capitaliste) par ici [il montre du doigt le quartier d’affaires de Seattle] et à cause du Comical Party par là [il pointe l’index dans une autre direction]. Je ne fermerai pas ce local parce que je ne veux pas donner à ces salauds la satisfaction de se dire : « Ha ! On a enfin réussi à se débarrasser de ces satanés wobblies ! »

Ténacité révolutionnaire, rire méprisant l’« échec » prétendu, refus obstiné d’entrer dans le jeu de l’ordre établi : autant de parts de l’héritage du « vieux wobbly ».

D’autres vieux wobblies transmirent cet héritage à leur manière. Comme le Grand Syndicat unique rapetissait à vue d’œil, beaucoup se détachèrent de ce qu’il en restait, sans jamais abandonner les idéaux révolutionnaires de leur jeunesse ni rompre les liens avec leurs fellow workers à jour de leurs cotisations. Ils semblaient plutôt se dire : « Pourquoi rester assis dans ce vieux local à radoter avec une bande de types aussi vieux que moi, sinon plus ? Il y a peut-être un autre moyen de rassembler les travailleurs et de faire passer le mot. » C’est ainsi que naquirent quelques-uns des lieux de rassemblement anticonformistes les plus vivants et les plus célèbres de l’histoire des États-Unis, lancés et tenus par de vieux wobblies.

Certains s’inspiraient indubitablement des points de chute wobbly de leur jeunesse et remontaient ainsi à l’âge d’or du syndicat. Le prototype de ces lieux de réconfort wobbly fut sans doute le saloon que Daniel A. Liston ouvrit à Butte en 1910, une des toutes premières buvettes wobbly. Bien que la plupart des responsables IWW fussent non-buveurs et que le syndicat désapprouvât généralement la consommation d’alcool, les gros buveurs étaient légion dans les régions minières et alentour, et les syndicalistes IWW préféraient largement les savoir dans des bars tenus par des sympathisants plutôt que dans ceux que géraient des hommes d’affaires liés aux propriétaires des mines. Auteur de plusieurs petites ballades du Little Red Song Book, « Dublin Dan » Liston était une des figures les plus populaires du syndicat. « Chez Dublin Dan », au 348 South Main Street, tous les wobblies de l’Ouest savaient qu’ils retrouveraient des fellow workers, pourraient se tenir au courant des affaires du syndicat et dénicheraient un endroit où crécher.

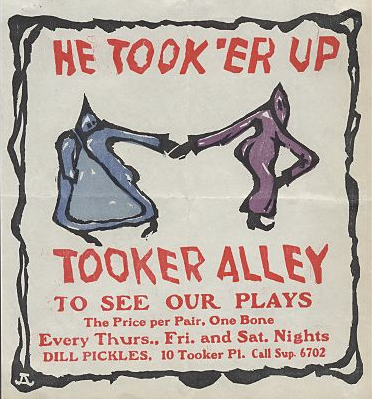

Le Dil Pickle Club de Chicago, florissant de 1914 aux années 1930, fut certainement le point de chute wobbly le plus célèbre au monde (le Dil avait originellement deux « l », mais le second se perdit en cours de route — sans doute à cause d’un conflit autour d’une marque déposée — et « Dil » devint son nom courant). L’origine du club est obscure : il semble avoir d’abord été une sorte de forum ouvrier révolutionnaire [Sophia Fagin, Public Forums in Chicago, 1939]. D’après certaines sources, Big Bill Haywood, Gene Debs, Mother Jones et les révolutionnaires irlandais Jim Larkin et Jack Carney faisaient partie des premiers participants. Une rumeur persistante mais invérifiable attribue le nom du club à Jim Larkin [Slim Brundage, From Bughouse Square to the Beat Generation, 1997, p. 90].

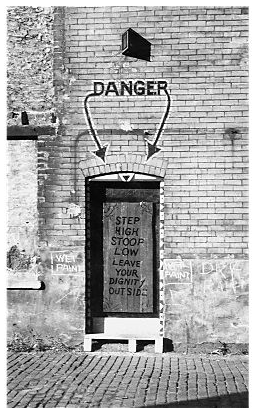

Plus tard, dans la fameuse grange de Tooker Place et sous la direction de Jack Jones — ancien membre de la Western Federation of Miners, ancien wobbly et ex-mari d’Elizabeth Gurley Flynn —, le Pickle devint le lieu de rendez-vous nocturne le plus sauvage de l’univers sans perdre son caractère originel de forum ouvert. Il proposait des repas légers et abordables ; les boissons étaient strictement sans alcool (Jones ne buvait pas ; il ne finit par vendre des bouteilles — et « sous le comptoir » — qu’à la toute fin des années 1920).

Mais on ne venait pas au Dil Pickle Club pour son menu. Sa principale attraction était la prise de parole : discours enflammés, débats maniaco-comiques, discussions délirantes et déclamations de vers, tout cela était souvent aussi agité que des remises de prix. Toujours imprévisible et jamais ennuyeuse, la boîte de Jack Jones incarnait une sorte de dadaïsme maison. Des dizaines d’autres maisons ouvrirent alentour, mais on ne comptait qu’un seul Dil Pickle Club.

Le Dil Pickle Club de Chicago, le plus ouvert de tous les « forums ouverts », devint immédiatement un grand carnaval d’anticonformistes, un nid effervescent de subversion et une contre-institution de hautes études, une légende en son temps qui nourrit ensuite des centaines d’autres légendes.

Tout aussi légendaire, le Chumley’s, fondé en 1928 à Greenwich Village et toujours debout. Il y a longtemps, le photographe et historien du Village Fred McDarrah l’avait décrit comme « le seul restaurant de New York sans enseigne » [F. McDarrah, Greenwich Village, 1963, p. 52].

Son fondateur, Leland Stanford Chumley — Lee pour ses amis — avait été un des responsables de l’Hotel Restaurant and Domestic Workers’ Industrial Union IWW pendant les années 1910 et 1920, mais aussi un auteur et dessinateur populaire du syndicat. L’International Socialist Review de décembre 1915 le présentait alors comme « un des artistes révolutionnaires les plus connus de Chicago ». Sa réalisation la plus accomplie en la matière fut sans doute sa série limitée de douze croquis au fusain représentant des « camarades révolutionnaires », dont Joe Hill, Mother Jones, Bill Haywood, Gene Debs, Jim Larkin, Karl Marx et Rosa Luxemburg. Des épreuves étaient offertes en exclusivité aux abonnés de la Review. Son croquis de Hill est un des portraits les plus souvent reproduits du poète IWW.

Quand Chumley loua un appartement au deuxième étage du 86 Bedford Street, son intention première, d’après Terry Miller, un autre historien du Village, était « d’imprimer et de publier un journal ouvrier radical et de tenir des réunions IWW secrètes ». Mais, deux ans plus tard, Chumley investissait également le rez-de-chaussée, un ancien atelier de forgeron, et ouvrait le restaurant/forum qui porte toujours son nom.

Dès le début, Chumley’s fut le rendez-vous des écrivains comme des wobblies. Chumley invitait les auteurs à décorer ses murs de leurs couvertures de livres, ces vieilles jaquettes jaunies des années 1920/1930 qui tapissent toujours l’intérieur du restaurant. Upton Sinclair, Floyd Dell et John Dos Passos furent de précoces habitués et Edna St Vincent Millay y disait sa poésie. Entre autres fréquentations du Chumley’s, on peut citer Eugene O’Neill, Orson Welles, James T. Farrell, Anaïs Nin, J. D. Salinger, Simone de Beauvoir, Dylan Thomas et, plus tard, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Ted Joans, Allen Ginsberg et Jack Kerouac.

Après la mort de Chumley, victime en 1935 d’une crise cardiaque, sa veuve Henrietta tint le restaurant jusqu’à sa propre mort, en 1960. Les propriétaires actuels, s’estimant légataires d’un important monument historique, sont résolus à en maintenir les traditions.

Le College of Complexes de Chicago, connu également comme « la cour de récréation pour les gens qui pensent », fut un autre de ces lieux où l’on pouvait manger un morceau, boire un coup, discuter et changer le monde dans l’esprit wobbly. Le fondateur et gardien des lieux, Slim Brundage, rejoignit l’IWW à Aberdeen, dans l’État de Washington, en 1919, et fut nommé responsable syndical une semaine plus tard. En 1922, après avoir vagabondé et milité pendant quelque temps, il s’installa à Chicago, où il devint l’un des piliers du Bughouse Square, avec d’autres wobs comme Jimmy Rohn, Sam Dolgoff, Jim Seymour et Bert Weber. Comme la plupart des soapboxers de la ville, il fréquenta aussi le Dil Pickle Club alors en son âge d’or, pour lequel il lui arriva de travailler (en tant que videur ou serveur). Un peu plus tard, il fut directeur général du Hobo College local.

En gros, Brundage avait toutes les qualités requises, et plus encore, pour lancer son propre établissement éducatif, un lieu à vrai dire des moins « recommandables ». Le College of Complexes, qui ouvrit ses portes en 1951, fut immédiatement reconnu comme le digne successeur du Dil Pickle Club, bien que la boîte de Slim fût encore plus radicale et plus proche aussi de l’IWW. Jack Sheridan participa activement au College pendant un temps et d’autres wobblies, dont Fred Thompson, Stanley McCauley et Carlos Cortez, y sont intervenus. Un rassemblement « de quelques vieux Dil Picklers » en mémoire de Ralph Chaplin se tint au College en 1960. Le célèbre poète du Pickle et ancien wob Bert Weber y lut ses poèmes et Tom Gannon, autre ancien IWW et l’un des héros du Labor Struggles in the Deep South de Covington Hall, fut également un fidèle du College.

Il se caractérisa tout particulièrement par sa solidarité avec la Beat Generation naissante. De vieux wobs nostalgiques voyaient dans le College une renaissance du Dil Pickle Club, mais, pour les plus jeunes, c’était tout simplement la boîte la plus hip de la ville. À la fin des années 1950, les journaux l’appelaient « le bistro numéro un des beatniks de Chicago ». Quand la campagne de presse et policière contre les beatniks se déchaîna autour de 1960-1961, la plupart des bars du coin refusèrent l’entrée aux « beatniks » supposés ; quelques boîtes, sous la pression de la police, arrêtèrent de jouer du jazz. Mais Slim Brundage déclara ouvertement être un digne représentant de la Beat Generation, multiplia les manifestations et conférences beat au College, allant jusqu’à organiser, au cours des élections de 1960, un Beatnik Party satirique (férocement anarchiste) qui désigna des anticandidats à l’antiprésidence et à l’anti-vice-présidence, et lança une campagne retentissante dont le slogan principal était : « N’allez pas voter ! »

Vieux wobbly, champion de la libre expression et promoteur du Beatnik Party, le gardien du College of Complexes s’était naturellement fait un certain nombre d’ennemis chez les bureaucrates au pouvoir, et le club fut contraint de fermer ses portes en mai 1961 par l’Internal Revenue Service (IRS [1]). Sur la fin, le College était devenu le repaire de tous les dissidents durs à cuire de la ville. Le romancier Jack Conroy, lui même un habitué du College, le décrivit précisément comme « un endroit vivant — plus vivant que les autres », ajoutant que Slim Brundage « était un type à la coule, [...] le type même du wobbly : doué pour parler et pour faire parler les autres ».

Après le coup fatal de l’IRS, Brundage lança une version hebdomadaire du College en divers endroits, puis s’installa au Mexique. Il mourut en Californie en 1961. Les anciens du College et une foule de nouveaux venus perpétuèrent le College hebdomadaire : ce dernier se rassemble aujourd’hui régulièrement au Lincoln Restaurant sur Lincoln Avenue, et une section s’est ouverte récemment à Hyde Park.

Aux beaux jours du College, Brundage avait ouvert un autre local à New York (où s’était tenu le congrès du Beatnik Party en 1960), qui s’était rapidement heurté à l’hostilité bureaucratique. Le gardien du College espérait aussi ouvrir un College à San Francisco, mais les préjugés contre les beatniks y étaient tels qu’il comprit rapidement qu’il ne trouverait personne pour lui louer quoi que ce soit. Un autre vieux wob, Jack Langan, ancien du College de Chicago, eut plus de chance : en 1955 il investit un lieu nommé The Place, 1546 Grant Avenue, au cœur de North Beach.

John Gibbons Langan, dit « Teton Jack », fut hobo, montagnard et guide de montagne, photographe, chanteur folk, poète, écrivain et songwriter. Après avoir perdu son père à l’âge de six ans, il rejoignit son oncle, d’origine sioux, dans la réserve où il « grandit en Indien ». Philosophiquement, politiquement, et à tous égards, il se considéra toujours comme un Amérindien, utilisant souvent son nom sioux oglala, Pahizi Wawoyaka (Conteur blond). Il rejoignit l’IWW en 1937 — peu de temps après le massacre des grévistes de Republic Steel — et cotisait également à la Newspaper Guild.

Actif quelque temps au College of Complexes au début des années 1950, le fellow worker Langan créa son propre établissement à San Francisco sur un modèle fidèle à l’original. Comme au College, les murs de The Place étaient peints en noir, et des craies de couleur étaient disponibles pour y écrire ou dessiner à volonté. Comme au College, qui décernait à ses habitués des « certificats schizo » signés par Brundage, The Place délivrait des « certificats de grande gueule patentée », signées par le Blabbermaster (Maître des grandes gueules) Jack Langan. Et comme au College, le clou incontesté des activités était la parole. Une fois par semaine au moins, on y organisait une « Nuit des grandes gueules », au cours de laquelle tout le monde était convié à parler de n’importe quoi, sur tout ou sur rien, avec ou sans préparation.

The Place était déjà une sorte de site historique avant que Langan le fasse connaître. Dans Les Clochards célestes, Kerouac l’appelle « le bar préféré des chats de gouttière des environs de North Beach » : c’est-à-dire, évidemment, de la communauté « beat » du quartier. Et, d’après Kerouac, c’est là que se réunit un groupe de poètes alors inconnus — Gary Snyder, Philip Lamentia, Allen Ginsberg, Kenneth Rexroth, Philip Whalen et Kerouac lui-même — au soir du 13 octobre 1955 pour discuter, boire et se défoncer avant de se rendre à la Six Gallery et y donner la plus célèbre des conférences de l’histoire de la Beat Generation, conférence que Rexroth considéra comme l’aurore de la « San Francisco Renaissance ».

The Place continua d’exister six ans encore et ferma ses portes en 1960. Comme le quartier où s’était installé le College de Brundage à Chicago, celui de The Place à San Francisco ne tarda pas à s’embourgeoiser. Mais le fellow worker Langan avait déménagé depuis longtemps, pour s’établir à Jackson Hole, dans le Wyoming. À quatre-vingts ans passés, il y est toujours le représentant IWW.

Pendant que ces wobblies fournissaient la classe ouvrière en aliments, boissons et surtout nourritures spirituelles, d’autres ouvraient des librairies. Ici aussi, la tradition remonte loin, aux premières années du Grand Syndicat unique. L’IWW a toujours été un syndicat de lecteurs avides. L’économiste et professeur à l’université de Californie Carleton D. Parker, qui s’entretint avec de nombreux wobs dans les années 1910, constatait dans l’Industrial Worker d’octobre 1921 que les militants de l’IWW en savaient plus en histoire, économie, biologie et sciences humaines qu’aucun autre groupe d’étudiants qu’il lui ait été donné de rencontrer.

Tous les locaux wobbly — tous dotés d’une bibliothèque — vendaient également des ouvrages IWW et autre littérature radicale, et les sièges du syndicat se doublaient, pour la plupart, de librairies bien pourvues en livres. Dans chaque ville importante où militaient des wobblies, comme dans beaucoup de villes de moindre importance, on trouvait immanquablement au moins une librairie indépendante sympathisante du syndicat. Ces librairies étaient souvent tenues par des membres de la gauche du Parti socialiste ou de fervents libertaires qui admiraient les campagnes IWW pour la liberté d’expression, ou encore par des wobblies âgés qui avaient déserté les usines. De New York à Los Angeles, ces librairies — dont beaucoup vendaient des livres d’occasion — étaient des lieux réconfortants pour les wobblies, qui pouvaient s’y retrouver, jouer aux échecs et discuter.

La Udell’s Radical Bookshop de Chicago était sans doute la plus célèbre de ces librairies/cafés wobbly officieuses, mais il y en avait beaucoup d’autres. Rien que dans la Windy City [la Ville des vents, surnom donné à Chicago (N.d.É.)], les librairies de Jerry Nedwick, Harry Busck, Dan Horsley et William Targ étaient réputées pour le bon accueil qu’on y faisait aux détenteurs de la carte rouge. Ces libraires étaient tous liés, en outre, au réseau IWW/hobohémien : ils fréquentaient le Dil Pickle Club, Bughouse Square, le Hobo College, les foyers IWW et les little theaters, aussi bien que les librairies des uns et des autres. Dans son autobiographie, Indecent Pleasures (1975), Targ — qui devint l’un des principaux briseurs de monopole dans l’industrie du livre à New York — évoque cette époque révolue de Chicago :

Ma petite librairie sur North Clark Street était presque un club ; les amis du Bughouse Square, des wobblies et quelques poivrots s’y réunissaient. On y lançait des débats, de chaudes discussions. Il arrivait même qu’on y achète un livre.

[Op. cit., p. 44]

La librairie de Nathan Greist, au coin de la Seventh et de Broadway, à Los Angeles, fut très tôt un point de chute pour les IWW. Ancien journaliste qui travailla une fois pour Charles A. Dana au New York Sun, Greist appartint longtemps à la gauche socialiste, et servit accessoirement de modèle à Jack London pour le personnage nommé Kreis dans Martin Eden. Quelques passages dans sa librairie suffirent à convaincre Mortimer Downing de prendre la carte rouge, avant qu’il ne devienne l’un des wobblies les plus connus de la côte Ouest.

Lawrence Ferlinghetti entretient aujourd’hui à San Francisco le fonds de la librairie du fellow worker J. A. McDonald au 48 Turk Street, près de Market (le dernier des quatre emplacements de la librairie). Pendant quarante ans, à partir de la fin des années 1920, la boutique de McDonald fut le lieu de ralliement de tous les radicaux politiques et artistiques de la ville, sans rien perdre de son indéfectible aura wobbly. La nécrologie de McDonald dans le San Francisco Chronicle du 6 juillet 1968 (il mourut à l’âge de soixante-dix-neuf ans) le décrit comme un « éternel radical » et souligne qu’il « parlait toujours fièrement » de son affiliation à l’IWW. L’article ajoute que la librairie, bondée, labyrinthique, « évoquait chez ses clients l’image d’un bazar oriental ». Pour sa part, Ferlinghetti se souvient particulièrement de l’habitude qu’avait McDonald de placer dans sa vitrine de petits comptes rendus des dernières sorties littéraires, des recensions systématiquement plagiées par les critiques des quotidiens de la Baie.

Dans une conversation sur les librairies radicales, Ferlinghetti insista sur les racines et l’esprit anarcho-IWW de sa propre City Lights Bookshop, dont le cofondateur, Peter Martin, était le fils de Carlo Tresca et Bina Flynn (la plus jeune sœur d’Elizabeth Gurley Flynn) et anarchiste lui-même (quand Martin retourna à New York, il y tint, quelques années durant, une autre librairie). Aujourd’hui classée au patrimoine, City Lights fut l’une des seules librairies du pays à proposer l’Industrial Worker pendant la guerre froide. La librairie était d’ailleurs régulièrement signalée dans la rubrique « Kiosques » du journal de l’IWW. La plupart des librairies et kiosques à journaux refusaient d’avoir en magasin l’organe officiel de l’IWW — qui figurait à l’époque sur la liste des « organisations subversives » du ministre de la Justice américain. City Lights vendait aussi le Little Red Song Book, entre autres publications IWW, et organisa des années plus tard des présentations courues, vivantes et chantantes de Memoirs of a Wobbly de Henry McGuckin et de l’édition augmentée du Rebel Voices de Joyce Kornbluh, tous deux publiés chez Charles H. Kerr.

De même, quand la section IWW de Chicago ouvrit sa librairie Solidarity au 713 Armitage Avenue fin 1964, elle emmagasina une bonne sélection de livres de City Lights. L’Abomunist Manifesto de Bob Kaufman, l’Artaud Anthology et le Journal for the Protection of All Beings faisaient partie des plus demandés.

Solidarity, qui tint bon pendant dix ans, était à bien des égards la dernière véritable librairie wobbly : elle avait en magasin la majorité des ouvrages antérieurs à 1940 du Work People’s College IWW de Duluth, depuis longtemps défunt, le fonds de la section de Chicago, remontant à la même époque, un gros assortiment de livres et de brochures de la Charles H. Kerr Company et quelque 500 exemplaires des « Little Blue Books » des éditions Haldeman-Julius, rachetés pour six ou sept dollars chez un revendeur d’occasion du coin. Mais, avec sa collection de City Lights, quelques ouvrages sur le surréalisme, un choix de fanzines photocopiés, d’innombrables revues liées aux mouvements pour les droits civiques, contre le militarisme et la bombe atomique, et des dizaines de vieilles bandes dessinées, Solidarity fut aussi une des premières (peut-être la première) du « mouvement » des librairies qui fleurirent à travers tout le pays de la fin des années 1960 aux années 1970.

La boutique était surtout tenue par des volontaires, qui avaient pour la plupart des boulots à plein temps autre part. Beaucoup travaillaient en semaine à la grande poste centrale (où Richard Wright avait travaillé des années plus tôt) et venaient donner un coup de main le soir ou le week-end à Solidarity. Parmi eux se trouvaient trois Afro-Américaines qui suivirent des parcours très différents : Joan Smith devint psychologue, Simone Collier dramaturge et Charlotte Carter auteure de polars. Un autre postier, Bernard Marszalek, apprit des rudiments d’imprimerie à Solidarity et il est encore actif aujourd’hui dans une imprimerie coopérative à Berkeley, en Californie.

Foyer local de militantisme radical et véritable mine pour qui cherchait de la littérature radicale à prix abordable, Solidarity était aussi, et avant tout, le repère des wobblies et autres incorrigibles rêveurs et dissidents, jeunes et vieux. Tout autour se trouvaient d’autres avant-postes de la contre-culture radicale : le local IWW à l’intersection de Halsted, Lincoln et Fullerton, la galerie surréaliste Bugs Bunny à l’angle de Mohawk et Eugenie et le QG régional des Students for a Democratic Society (SDS) sur Larrabee Street. Au 333 North Avenue, un immeuble branlant abritait à lui seul les bureaux des Chicago Area Draft Resisters (CADRE), de la Charles H. Kerr Company, du Proletarian Party et de la Old Town School of Folk Music.

Nous avons abordé, dans ce chapitre, les divers moyens par lesquels différents wobblies, individuellement ou en petits groupes, ont essayé, chacun de leur côté, de maintenir en vie l’esprit wobbly, même lorsque le syndicat semblait aller clopin-clopant vers sa disparition. Pourtant, quelque chose se produisait toujours qui les rassemblait à nouveau.

Comme beaucoup de vieux wobblies, Slim Brundage admirait la doctrine du Satyâgraha de Gandhi et soutenait énergiquement les actions pour les droits civiques de Martin Luther King dans le Sud et à Chicago. Mais comme beaucoup de vieux wobblies également, il n’était pas contre une certaine souplesse tactique pragmatique. C’est ainsi que, à la fin des années 1950 et au début de 1960, Brundage devint un ardent promoteur de Robert F. Williams, un jeune ouvrier afro-américain militant pour les droits civiques et auteur de Negroes with Guns.

Black Nationalist, Williams ne se contentait pas « d’appeler » les Noirs à se défendre contre les attaques racistes : il passa lui-même à la pratique, repoussant avec ses amis une attaque à main armée du Ku Klux Klan, mettant complètement en déroute les truands en capuche qui pensaient s’en prendre à une manifestation sans défense. Cette première, et retentissante, action d’autodéfense noire fit le tour du monde, radicalisa du jour au lendemain le mouvement pour les droits civiques et changea le cours de l’histoire américaine. Dans une lettre que Williams publia dans son journal polycopié The Crusader, Slim Brundage salua en lui « le rebelle le plus dynamique des États-Unis aujourd’hui » [S. Brundage, op. cit., 1997, p. 27].

Le fondateur et gardien du College of Complexes de Chicago n’était cependant pas le seul vieux wobbly à prendre le parti de Williams. D’une chambre miteuse du Fremont Hotel, dans le quartier de Skid Road à Seattle, vint une autre information que Williams estima aussi digne d’être publiée dans son journal (16 avril 1960). Écrits d’une main tremblante, les encouragements venaient cette fois du fellow worker Guy B. « Skidroad Slim » Askew, indécrottable anarchiste et hobo de l’IWW qui, des dizaines d’années plus tôt, avait combattu en tant que militant de l’Agricultural Workers’ Industrial Union 110 sous l’emblème du Good Old Wooden Shoe (Le bon vieux sabot de bois) de Joe Hill,.

Et, dans une autre édition du Crusader (30 avril 1960), Williams publia une troisième lettre de soutien d’un vieux wobbly, Tom Scribner, qui vivait alors à Santa Cruz, en Californie. Longtemps bûcheron (il milita à la Lumber Workers’ Industrial Union 220 jusqu’en 1923), Scribner édita à la fin de sa vie une série polycopiée de ses écrits, Lumberjack—With Appendix on Musical Saw (Bûcheron, avec un appendice sur la scie musicale) : outre un incorrigible révolutionnaire prolétarien, Scribner était en effet un spécialiste réputé de la scie musicale. La statue en taille réelle du fellow worker Scribner en train de jouer de sa scie, dans Scope Park à Santa Cruz, est, semble-t-il, la seule sculpture publique d’un wobbly dans tous les États-Unis.

Dispersés aux quatre coins du pays et sans doute inconnus les uns des autres, voici donc trois vieux wobs qui, longtemps, très longtemps après avoir milité à l’IWW, se retrouvaient de nouveau dans le syndicat.

Bien entendu, l’action révolutionnaire de Williams fut rapportée en détail, avec un enthousiasme sincère, par le directeur de l’Industrial Worker Chuck Doehrer à la une de l’édition du 2 mars 1959. Dans le programme révolutionnaire d’auto-défense noire de Williams, tous les wobblies à travers le pays avaient reconnu une nouvelle phase dans la lutte des classes, et ils s’empressèrent de la soutenir et d’encourager les autres à la soutenir.

Qu’ils soient retraités ou chômeurs, rangés des voitures ou animateurs de forums ou de librairies, qu’ils se soient juste contentés de garder les clés de la maison ou qu’ils soient encore prêts à en découdre, les vieux wobblies restaient fidèles à eux-mêmes.