Joe Hill était-il féministe ? Sans aller jusque-là, on peut au moins dire qu’il était sur le bon chemin. Il ne s’encombrait pas du bagage idéologique de la domination masculine et soutenait activement les initiatives des femmes IWW, encourageant le syndicat à consacrer plus de temps et d’énergie à ce qu’il considérait comme une tâche urgente : l’organisation des travailleuses, en précisant que cet effort devait revenir en priorité à des organisatrices. Peu de wobblies ont accordé plus d’attention à ce sujet que le plus connu des poètes du syndicat.

Les deux premières décennies du XXe siècle furent exceptionnellement effervescentes chez les travailleuses. Couturières, blanchisseuses, opératrices téléphoniques, relieuses, fileuses, serveuses, infirmières, institutrices, secrétaires et vendeuses se syndicalisaient et luttaient à travers tout le pays. L’âge d’or des IWW, entre 1905 et 1924, fut aussi celui de la Women’s Trade Union League. Fondée à Chicago en 1903, la WTUL tint son premier congrès national deux ans plus tard et resta très active dans le mouvement ouvrier américain jusque dans les années 1920. Malgré son association stérile avec l’American Federation of Labor, la WTUL fut toujours beaucoup plus à gauche que son « parrain » et s’attacha à défendre son autonomie. D’après l’historienne féministe Barbara Mayer Wertheimer, l’AFL n’accordait pas beaucoup plus à la League que « des encouragements polis et se trouvait le plus souvent embarrassée par son programme » [We Were There : The Story of Working Women in America, 1977, p. 284]. La WTUL s’opposa par exemple fermement au soutien de l’AFL à l’Alien Exclusion Act, une loi visant à expulser les Asiatiques des États-Unis.

Contrairement à l’AFL, qui admettait que la grande majorité de ses affiliés exclût les femmes, et n’accordait que très peu d’aide, voire aucune, aux quelques syndicats ouverts aux femmes, l’IWW s’engagea sérieusement pour la syndicalisation des travailleuses, faisant part de ses intentions à cet égard dès les travaux préliminaires à la constitution du syndicat. Les travailleuses contribuèrent activement à lancer le nouveau syndicat. Parmi les deux cents délégués au congrès fondateur, on ne comptait certes que quinze femmes, mais quatre d’entre elles faisaient partie des personnalités les plus célèbres de tout le mouvement ouvrier américain : Lucy E. Parsons, Mary Mother Jones, Emma F. Langdon et Luella Twining [1].

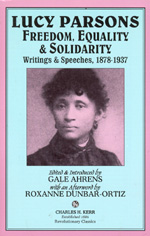

Parsons, une des plus célèbres militantes ouvrières de son temps, était également l’éditrice de The Life of Albert R. Parsons (son mari martyr) et Famous Speeches of the Eight Chicago Anarchists, lus par tous les militants ouvriers radicaux de l’époque et jusque dans les années 1930. Parsons était aussi connue pour ses tournées de conférences à travers le pays, au cours desquelles elle prenait la parole devant de larges auditoires rassemblés par des organisations ouvrières, anarchistes ou de libres penseurs. Elle intervint fréquemment pendant le congrès fondateur de l’IWW, parfois longuement, toujours avec force. Son discours lors de la session du 29 juin fut considéré par de nombreux assistants comme le meilleur de tout le congrès.

Mary Harris « Mother » Jones, âgée d’une soixantaine d’années à l’époque, est une des organisatrices les plus hautes en couleur et les plus énergiques du mouvement ouvrier américain, surtout connue pour ses efforts inlassables en faveur des mineurs, de la Virginie à la Pennsylvanie occidentale et l’Utah. Bien que son association avec les IWW n’ait duré que six mois, elle resta active dans le milieu ouvrier et socialiste radical. Quelques années après le congrès fondateur, elle allait soutenir la révolution mexicaine — avec Joe Hill et d’autres IWW —, particulièrement aux côtés du Partido Liberal (anarchiste) de Ricardo Flores Magón.

Emma F. Langdon, imprimeuse de profession et militante socialiste, était une déléguée de la Denver Typographical Union 49. Au moment du congrès fondateur, son important ouvrage The Cripple Creek Strike: a History of the Industrial Wars in Colorado, 1903-4-5 venait juste de sortir. Langdon elle-même, avec son amie Mother Jones, joua un rôle courageux et même héroïque dans les luttes décrites dans ce livre. Dans une courte note rédigée pour s’excuser de l’apparence et de la mise en page de l’ouvrage — qui n’ont pourtant rien de déplorable —, elle précisait :

J’ai collecté le travail, composé les caractères, corrigé les épreuves, réalisé les images d’où sont tirées la plupart des illustrations, plié les pages, puis, après avoir sorti l’ouvrage avec le soin habituel de mon métier, j’ai dû m’occuper de couture, de cuisine, de lessive, de repassage et autres tâches qui sont la charge de tant d’autres femmes. J’ai dû en outre travailler suffisamment pour payer la plupart des frais de gravure et d’impression. [...] Je n’ai pas récupéré les heures de sommeil perdues.

[Op. cit., 1905, p. 249]

Elle fut nommée secrétaire adjointe du congrès de fondation de l’IWW sur proposition de Mother Jones.

Luella Twining, originaire de Pueblo, dans le Colorado, était une déléguée de la Federal Union of the American Labor Union. Elle prit plusieurs fois la parole pendant le congrès et présida le 7 juillet une des sessions de la réunion de ratification. Suffragette connue, elle militait activement dans le mouvement socialiste et fut déléguée en 1910 au congrès de la IIe Internationale à Copenhague.

Moins connue, mais révolutionnaire aussi accomplie, Lillian Forberg prit une part active aux débats du congrès en tant que déléguée de l’Industrial Workers Club de Chicago et fit partie du comité de presse et de documentation.

Si les femmes ne représentaient qu’un peu plus de 7 % des fondateurs de l’IWW, elles formaient une minorité cohérente et agissante et firent beaucoup pour que le syndicat parte d’un bon pied. Conscients que les travailleuses étaient rejetées par une grande majorité des syndicats AFL, les IWW clamèrent haut et fort que toutes les femmes avaient leur place dans le Grand Syndicat unique. En contraste éclatant avec beaucoup de syndicats corporatifs qui acceptaient que les travailleuses touchent moins que leurs compagnons masculins, les IWW revendiquèrent dès le début un salaire égal pour un travail égal.

En 1912, si l’on en croit Barbara Mayer Wertheimer, « l’IWW comptait plus de responsables femmes, plus d’oratrices de rue et de collectrices de fonds que tout autre syndicat à la même époque » [Op. cit., 1977, p. 353]. Dans les villes d’industrie textile de l’est du pays, les femmes représentaient une proportion conséquente des effectifs de beaucoup de sections syndicales IWW, y étant même parfois majoritaires. Elles jouèrent un rôle décisif dans beaucoup de luttes importantes du syndicat, particulièrement pendant la grève des tailleurs à New York en 1909, la grève Bread and Roses de Lawrence en 1912 ou les grèves de Paterson et Little Falls l’année suivante. Comme le remarquerait Elizabeth Gurley Flynn dans Solidarity en 1915 :

On a accusé l’IWW de mettre les femmes en première ligne. En vérité, l’IWW ne les retenait pas à l’arrière, et elles sont montées au front.

[Solidarity, 31 juillet 1915]

En dépit de la violente opposition des bureaucrates de l’AFL, l’IWW et la Women’s Trade Union League lièrent des relations amicales et coopérèrent pendant des années. Lorsque, dès 1906, le président Roosevelt qualifia les IWW de « citoyens indésirables », dans l’intention d’influencer le cours du procès de Haywood, Moyer et Pettibone, la WTUL participa à la campagne de défense IWW. Des militantes de la League vendirent plusieurs milliers de badges « Je suis un citoyen indésirable », à cinq cents pièce, au cours de manifestations de soutien à New York, Chicago et ailleurs, dont tous les bénéfices revenaient au Comité de défense.

La grève de Lawrence, en 1912, fournit l’occasion de la collaboration la plus étroite entre l’IWW et la WTUL. Travaillant avec le Central Labor Council de la ville, la WTUL ouvrit un centre de soutien à la grève dirigé par la cofondatrice de la League, Mary Kenney O’Sullivan, qui distribuait aliments et vêtements aux quelque huit mille grévistes. John Golden — président du syndicat United Textile Workers, affilié à l’AFL, et qui joua les briseurs de grève presque tout au long de la lutte — ordonna à la WTUL de fermer le local et de quitter la ville. La League fut contrainte d’obtempérer sous la pression de l’AFL, mais O’Sullivan démissionna du syndicat et continua de soutenir la grève [B. M. Wertheimer, op. cit., p. 360-361].

À Lawrence, les femmes étaient constamment à la tête du mouvement, pas seulement sur les piquets de grève, mais à tous les niveaux. Rose Cardillo, Josephine Liss et Annie Welzenbach furent élues par leurs fellow workers au comité de grève. Une jeune gréviste qui avait écrit « Nous voulons du pain, et des roses aussi ! » sur sa banderole baptisa ainsi la grève de ce surnom poétique dont le romancier, et auteur de poèmes de quatre sous, James Oppenheim fit bientôt une chanson. Une autre jeune gréviste, Annie LoPezzo, assassinée par un flic, fut la première martyre femme de l’IWW.

Big Bill Haywood confia quelques années plus tard, dans son autobiographie, sa grande admiration pour ces femmes grévistes et leur esprit syndical :

Les femmes étaient aussi actives et efficaces que les hommes, et elles se battaient aussi bien. Un matin glacé, alors que les grévistes venaient de se faire tremper jusqu’aux os par une lance à eau sur le pont, des femmes s’étaient emparées d’un policier au milieu du pont et l’avaient entièrement déshabillé, lui ôtant son uniforme, ses pantalons et tout le reste. Elle s’apprêtaient à le jeter dans la rivière gelée quand d’autres policiers arrivèrent à sa rescousse pour le sauver de ce bain forcé.

[Bill Haywood’s Book, 1929, p. 249]

Haywood déclara que, à Lawrence, en 1912, « ce sont les femmes qui ont gagné la grève » [Ibid., p. 251].

Les femmes wobblies ont aussi marqué l’histoire à l’ouest du Mississippi. Lillian Forberg participa à l’organisation des mineurs de charbon du Kansas. Dans un article paru en 1906 dans l’Industrial Worker, Ethel Carpenter, de l’Oklahoma, mit la première l’accent sur la nécessité d’organiser les travailleurs journaliers migrants dans l’agriculture. Laura Payne Emerson — poète, écrivain, organisatrice et soapboxer — était une personnalité clé de l’IWW à San Diego et se fit connaître dans tout le pays pour son courage pendant la campagne pour la liberté d’expression qui eut lieu dans cette ville en 1912. À Seattle, Billie Walden était en 1920 la directrice de l’Industrial Worker.

La syndicalisation par Jane Street des domestiques à Denver en 1916 fut l’une des campagnes IWW les plus réussies et innovantes, un mouvement qui allait rapidement s’étendre à Salt Lake City, Duluth, Chicago, Cleveland et Seattle. Cette lutte mémorable menée par des travailleuses jugées « inorganisables » par l’AFL produisit l’une des trop rares chansons IWW dédiées aux femmes, The Maids’ Defiance, publiée par Solidarity le 6 mai 1916 :

We’ve answered all your doorbells and we washed your dirty kids,For lo, these many weary years we’ve done as we were bid,But we’re going to fight for freedom and for our rights we’ll stand.And we’re going to stick together in one big Union band.We’ve washed your dirty linen and we’ve cooked your daily foods;We’ve eaten in your kitchens, and we’ve stood your ugly moods.But now we’ve joined the union and organized to stay,The cooks and maids and chauffeurs, in one grand array [2].

À dix-sept ans, Milka Sablich — surnommée « Milka la flamboyante, la fille en rouge » — joua un rôle important dans l’organisation du syndicat IWW des mineurs de charbon, la Coal-Mine Workers Industrial Union 220, particulièrement à l’occasion de la grande grève de 1917 dans le Colorado, et fit plus d’une tournée de meetings pour le syndicat [Eugene Nelson, Break Their Haughty Power: Joe Murphy in the Heyday of the Wobblies, 1993, p. 305-306, p. 310].

Minnie Abbot à Goldfield, Emma B. Little à Fresno, Marie Equi à Portland, Katie Phar à Spokane, Edith Frenette à Missoula, Rebecca August à Seattle et Inez Rhoades à Seattle et ailleurs : impossible de citer toutes les femmes qui portèrent haut la bannière du Grand Syndicat unique dans l’Ouest.

L’organisation des femmes sur leur lieu de travail était naturellement une priorité, mais le syndicat s’intéressait plus largement au problème de l’oppression du capitalisme patriarcal. Comme le remarquera l’historienne féministe Ann Schofield :

L’intérêt des wobblies pour les femmes allait au-delà du dessein pragmatique de les organiser en tant que travailleuses. Ils se penchaient aussi sur des problèmes périphériques comme la prostitution ou le contrôle des naissances, ils souhaitaient organiser les « métiers féminins » de domestique et d’opératrice téléphonique, et pressaient les hommes de reconnaître l’importance de leur épouse dans la lutte des classes. [...]

Les wobblies, au moins théoriquement, ont plus approfondi leur rapport aux femmes que toutes les autres organisations ouvrières. La rebel girl, qu’elle soit une travailleuse ou une épouse, était une véritable militante et non une auxiliaire du Grand Syndicat unique. Pour reprendre les termes de Joe Hill, « c’est bon de se battre pour la liberté au côté d’une rebelle ».

[A. Schofield, « Rebel Girls and Union Maids », Feminist Studies, été 1983, p. 355]

La prostitution, un sujet pudiquement ignoré par les syndicats AFL, faisait partie pour les wobblies des problèmes inévitables du capitalisme, avec la pauvreté, le travail des enfants, l’alcoolisme, les violences policières, la pollution de l’air et la guerre. Comme elle touchait particulièrement les femmes de la classe ouvrière, la prostitution était ouvertement discutée dans la presse et les brochures du syndicat. Dans son « Appel de l’IWW aux femmes » publié par Solidarity en 1915, Elizabeth Gurley Flynn écrit :

Le sort des vieilles travailleuses est tragique ! Leur jeunesse, leur amour, leur toit, leurs enfants ont été enterrés sous les dollars pour le plaisir de parasites.

Le sort des jeunes travailleuses n’est guère plus enviable, elles vendent de magnifiques articles qui leur sont interdits, elles cousent des tissus délicats qu’elles ne revêtiront jamais, elles se confectionnent en frissonnant à la maison de fins vêtements qui suffiront à peine à les protéger des neiges de l’hiver. Pleines de vie et d’esprit, avides de bonheur, de bons vêtements et des plaisirs de la jeunesse, est-il étonnant que, lorsque la faim est venue à bout des dernières résistances, beaucoup de désespérées se résignent à vendre leur sexe pour s’assurer de ce qui leur a été refusé par un moyen honnête ? 350 000 prostituées aux États-Unis, 20 000 de plus chaque année, [...] sont autant de condamnations vivantes de notre société contemporaine.

« La famine ou la prostitution ? » : combien de jeunes filles l’hiver dernier, avec trois millions de chômeurs dans le pays, en sont venues à se poser cette question ?

L’IWW compte sur l’organisation du pouvoir ouvrier pour balayer de telles conditions abjectes. [...] La pauvreté, racine du crime et du vice, doit être détruite et la classe ouvrière libérée pour jouir de la plénitude ainsi créée.

[Solidarity, 31 juillet 1915]

La position claire et lucide de l’IWW à l’égard de la prostitution n’est sans doute pas pour rien dans le traitement spécial que la police réservait parfois aux membres féminins du syndicat. Pendant les grèves, discours de rue ou à l’occasion d’une rafle habituelle, les hommes étaient généralement arrêtés pour vagabondage, désordre sur la voie publique ou violation d’un décret obscur (et souvent inconstitutionnel), alors que, dans les mêmes circonstances, les femmes se faisaient souvent incarcérer pour prostitution. Ce qui ne signifiait pas que les officiers procédant aux arrestations croyaient une seconde que ces femmes vendaient leurs charmes : l’accusation ne cherchait simplement qu’à les humilier et à les salir. Dans son autobiographie précoce, From Union Square to Rome (1938), Dorothy Day rapporte en détail une expérience écœurante de ce genre, vécue à Chicago lors de sa jeunesse wobbly.

Les épouses des travailleurs — qu’elles soient ou non elles-mêmes salariées — étaient les bienvenues dans beaucoup de sections syndicales IWW, et beaucoup y adhérèrent. Sophie Beldner soutenait ainsi en 1908 dans l’Industrial Union Bulletin que

[...] la femme mariée appartenant à la classe ouvrière n’est ni un parasite ni un exploiteur. Elle est une productrice sociale. Pour survivre, elle doit vendre sa force de travail, si ce n’est directement à l’usine et au capitaliste, du moins à la maison, indirectement, pour servir son esclave salarié de mari, en le maintenant apte au travail, en lui préparant à manger, en lui faisant sa lessive et en s’occupant de tout le travail domestique. [...] Je pense que ce serait un encouragement pour les travailleurs que de voir leurs épouses se joindre à eux, épaule contre épaule, dans la lutte pour la liberté économique.

[Meredith Tax, The Rising of the Women, 1980, p. 130-131]

Covington Hall rapporte dans son Labor Struggles in the Deep South un épisode particulièrement marquant à cet égard. Quand la Brotherhood of Timber Workers basée en Louisiane et dans l’est du Texas vota pour l’affiliation à l’IWW, en fondant ainsi le district de l’Est de la Forest and Lumber Workers Industrial Union IWW,

[...] les hommes souhaitèrent que leurs épouses aient le droit d’adhérer. Une proposition à cet effet fut suggérée dans la salle et fit son chemin. Il fut minutieusement débattu, et finalement approuvé, qu’une femme au foyer, qu’elle soit épouse, mère, fille ou sœur, aurait la possibilité d’adhérer, sa cotisation s’établissant à un dollar par an.

[Op. cit., 1999, p. 129]

À la question : « Les femmes doivent-elles avoir un vote plein et égal à celui des hommes sur tous les sujets relevant du syndicat ? », la réponse fut unanimement « oui ».

Hall précise que « le rôle des femmes dans la “guerre du bois de Louisiane” fut tout simplement splendide », ajoutant qu’une femme, « Fredonia Stevenson, faisait partie de notre comité exécutif de district et beaucoup d’autres femmes étaient aux avant-postes de la lutte. Elle firent souvent preuve de plus de courage que les hommes. »

Les femmes au foyer jouèrent également un rôle de premier plan dans de grandes grèves du syndicat sur la côte Est : à Lawrence en 1912 et à Paterson en 1913. L’historienne féministe Meredith Tax relevait en 1980 dans son ouvrage pionnier, The Rising of the Women, que l’IWW

[...] avait trouvé de nouvelles façons de relier le lieu de travail à la communauté. [...] Les femmes au foyer sortirent de l’isoloir de leurs cuisines pour se joindre à leurs maris et aux travailleuses dans leur lutte pour la survie sur les piquets de grève. De telle sorte qu’elles ouvrirent de nouveaux espaces à leur propre lutte en tant que femmes, s’offrant un nouveau pouvoir de négociation à la maison, une nouvelle conscience politique pour l’avenir, tout en doublant les effectifs et la puissance de l’armée ouvrière.

[Op. cit., p. 162]

La reconnaissance de la place des femmes au foyer dans la classe ouvrière, et donc de leur place dans le syndicat, est une des contributions les plus décisives de l’IWW au mouvement ouvrier organisé. Il est significatif que la théoricienne américaine la plus connue du travail ménager comme travail productif non rétribué soit la dissidente communiste Mary Inman — dont le In Women’s Defense eut une influence radicale sur le mouvement féministe des années 1970 —, active wobbly en Oklahoma dans les années 1910.

Les wobblies étaient aussi d’ardents promoteurs des droits des femmes sur leur corps, ce qui était un sujet tabou à l’époque. La documentation sur la contraception était couramment saisie et détruite par des directeurs des postes misogynes, qui la jugeaient « obscène ». Le contrôle des naissances mettait particulièrement en cause le droit d’expression, ce qui en faisait du coup un sujet de prédilection pour le « grand orchestre syndical ». Les syndicats AFL, sous l’influence de l’Église catholique, éludaient purement et simplement le sujet.

La théorie et la pratique des wobblies ont sans doute joué un rôle important dans les débuts précoces de la femme qui se fit l’avocate américaine la plus connue du contrôle des naissances, Margaret Sanger, qui popularisa l’expression en 1915. Elizabeth Gurley Flynn, Big Bill Haywood et l’ensemble du groupe évoluant autour de l’International Socialist Review à Chicago comptaient parmi les amis les plus proches de Sanger dans les années 1910. Active pendant les grèves de Lawrence et de Paterson, Sanger était souvent présentée comme une « dirigeante » de l’IWW par la presse de l’époque. L’édition inaugurale de son journal The Woman Rebel reproduit le Préambule de l’IWW. La presse wobbly faisait une bruyante promotion de ses brochures, qui étaient proposées au milieu des propres journaux du syndicat par les responsables de l’IWW. Le fellow worker Bill Shatoff — organisateur, orateur connu du Bughouse Square et graveur — imprima 100 000 exemplaires de la première édition de Family Limitation, qui ne se contentait pas de proposer et discuter divers moyens de contraception, mais défendait aussi le droit à l’avortement. Cette brochure fut d’abord diffusée dans les sections syndicales IWW [M. Sanger, Margaret Sanger, An Autobiography, 1971 et Linda Gordon, Woman’s Body, Woman’s Rights: A Social History of Birth Control in America, 1976].

L’orientation militante IWW de Sanger l’amena inévitablement à s’opposer aux féministes procapitalistes. Dans son journal The Woman Rebel, elle souligne que

nous n’avons aucun respect pour le genre de femmes « modernes » et « avancées » qui se font les esclaves volontaires et efficaces du système actuel, ces femmes qui entrent dans les bonnes grâces des capitalistes et des politiciens pour gagner les petites faveurs futiles de journaux non moins futiles et mesquins.

[L. Gordon, op., cit., 1977, p. 222]

Dans Family Limitation, elle adopte un style soapboxer :

La classe ouvrière peut user de l’action directe en refusant de fournir au marché des enfants à exploiter, en refusant de peupler la terre de nouveaux esclaves.

[Ibid., p. 223]

Sanger est devenue par la suite plus conservatrice, mais elle agissait, écrivait et pensait alors en digne wobbly. Beaucoup d’autres femmes wobblies — dont Marie Equi, Elizabeth Gurley Flynn, Georgia Kotsch, Caroline Nelson et Mary Marcy — prirent une part active à l’agitation pour le contrôle des naissances.

Le contrôle des naissances n’était en aucun cas un « sujet marginal » ou mineur pour l’IWW. Au contraire, il figurait en tant que tel dans le programme du syndicat et revenait à l’affiche à chaque manifestation et rassemblement de grève. Elizabeth Gurley Flynn raconte dans son autobiographie une réunion de femmes IWW à Paterson pendant la grève des filatures en 1913, réunion durant laquelle Bill Haywood, Carlo Tresca et elle-même prirent la parole. Or, pendant le meeting,

Tresca fit une remarque sur la diminution du temps de travail, qui ferait que les gens seraient moins fatigués, auraient plus de temps à passer ensemble, ajoutant en riant, « et plus de bébés ». Ce qui n’avait pas vraiment l’air de plaire aux femmes. Quand Haywood intervint pour dire : « Non, non, Carlo, on est pour le contrôle des naissances : peu de bébés, mais mieux traités ! », elles éclatèrent de rire et applaudirent.

[E. G. Flynn, The Rebel Girl, 1973, p. 166]

En affirmant que les femmes au foyer faisaient partie de la classe ouvrière, en analysant la prostitution du point de vue prolétarien, en associant la maîtrise des naissances à la lutte des classes — et, plus généralement, en démontrant de mille manières le caractère inséparable de l’autoémancipation des hommes et des femmes —, les femmes wobblies ont montré qu’elles n’étaient pas seulement des organisatrices et des militantes, mais aussi des intellectuelles et des théoriciennes. Si les ouvrages historiques sur le syndicat mentionnent rarement leurs contributions à cet égard, la presse wobbly le démontre abondamment. Les articles d’Elizabeth Gurley Flynn regorgent de réflexions remarquables et stimulantes, en contraste éclatant avec la production laborieuse du Parti communiste. Caroline Nelson, Lucy Parsons, Jane Street, Barbara Frankenthal, Mabel Kanka et surtout Mary Marcy ont aussi grandement contribué au développement des idées wobbly dans de nouvelles directions.

Mary Marcy est célèbre pour son Shop Talks on Economics, publié par Charles H. Kerr et l’IWW. Traduit en chinois, japonais, finlandais, hongrois, roumain, français, italien et grec, et vendu à plus de deux millions d’exemplaires, c’est l’ouvrage d’introduction au marxisme le plus lu jamais écrit par un Américain. Il n’est pas complètement périmé aujourd’hui, bien qu’il ne s’agisse pas, et de loin, de son meilleur travail. Décrite comme « la femme la plus intelligente » de la gauche américaine par Gene Debs, Marcy a brillamment et abondamment écrit sur une époustouflante série de sujets, dont l’action directe, l’économie, le contrôle des naissances, l’éducation, les problèmes de communication, les relations de l’être humain aux autres animaux, le besoin de défier la morale dominante (bourgeoise), l’importance du jeu et les moyens propres aux ouvriers pour lutter contre la guerre. Aucun marxiste de sa génération ne peut rivaliser d’originalité audacieuse, d’imagination étincelante et de profondeur révolutionnaires avec Mary Marcy.

Les femmes ont également apporté une contribution appréciable à la contre-culture wobbly. Beaucoup de chansons IWW classiques ont été écrites par des femmes : Ethel Comer (Stand Up, Ye Workers), Laura Payne Emerson (The Industrial Workers of the World), Rose Elizabeth Smith (The Ninety and Nine) ou Vera Moller (We Made Good Wobs Out There, écrite en prison). Le projet de Mary Gallagher de recueillir, traduire et publier les chansons ouvrières du monde entier, particulièrement fructueux en ce qui concerne l’IWW, fera l’objet d’un prochain chapitre.

Les meilleurs poèmes wobbly comptent aussi beaucoup d’auteures : Matilda Robbins, Laura Payne Emerson, Mary Marcy, Vera Moller, Agnes Thecla Fair, Eva Curtis, Violet Kaminsky, Laura Tanne et Sophie Fagin en sont d’éminentes représentantes. Mary Marcy, Georgia Kotsch et Mary Hope écrivirent de remarquables nouvelles IWW. En 1910, avant même d’avoir rejoint l’IWW, Marcy avait publié un roman socialiste, Out of the Dump, illustré par Ralph Chaplin.

Les chanteuses IWW étaient particulièrement attendues pendant les manifestations IWW du 1er Mai, les célébrations « In November We Remember » et autres événements. Jennie Woszczyncka à Chicago, des années 1910 aux années 1920, et Katie Phar dans le Nord-Ouest, des années 1910 jusque dans les années 1930, étaient très populaires. Elles participaient activement à l’écriture et à la mise en scène des pièces de théâtre au Work People’s College et ailleurs. La comédie satirique en un acte de Mary Marcy, A Free Union, apparaît en 1921. Quelques troupes wobbly partaient en tournée [Richard J. Altenbaugh, Education Through Struggle, 1990, p. 112].

Il est stupéfiant que la personnalité la plus exceptionnelle du théâtre wobbly — la grande chanteuse, actrice et metteur en scène afro-finlandaise Rosa Lemberg — ne soit mentionnée dans aucune histoire du syndicat digne de ce nom. Elle fut pourtant, pendant quelque cinquante ans, l’une des artistes les plus célèbres de la communauté finlandaise aux États-Unis, et bien connue dans tout le syndicat [3].

Née en 1875 d’une mère arabe/bantoue et d’un père anglais dans ce qu’on appelle aujourd’hui la Namibie (Afrique de l’Ouest), Rosa Emilia Clay est élevée par ses parents adoptifs finlandais, des missionnaires luthériens. Elle rejoint la Finlande au cours de son adolescence et passe sa scolarité au séminaire. Diplômée, elle devient enseignante, et elle est connue aujourd’hui pour avoir été la « première institutrice noire » de Finlande [Eva H. Erickson, The Rosa Lemberg Story, 1993, p. 26].

Elle arrive à New York en 1904, devient socialiste et se marie quelques années plus tard avec un camarade finlandais, Lauri Lemberg, imprimeur, acteur et dramaturge. Le couple s’installe à Ironwood, dans le Michigan, puis sur la côte Ouest, où ils ne tardent pas à se séparer. On ne sait pas exactement quand elle rejoignit l’IWW, mais, en 1916, on la retrouve metteur en scène du Finnish Workers’ Club à Butte, dans le Montana, où elle dirigea de nombreuses pièces, dont The Lowell Strike, et un programme spécial dédié au massacre d’Everett (tous les bénéfices allant au fonds de défense). Elle rallia Chicago en 1919 pour y rester, presque jusqu’à la fin de sa vie, la principale animatrice des événements culturels hebdomadaires du « Finn Hall » — comme l’appelaient les wobs locaux —, au 2409 North Halsted, à quelques portes à peine du QG international de l’IWW.

Comme tout animateur et pour tout événement IWW, Rosa Lemberg se produisait gratuitement pour ses fellow workers, en signe de solidarité et d’affection. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants, elle travaillait le soir comme couturière, professeur de musique ou de finlandais et domestique.

Elle avait une présence marquante à tout point de vue : sa biographe se souvient qu’elle était « grande, digne, sereine et sombre, d’un port altier, avec une magnifique voix chantante » [Eva H. Erickson, op. cit., p. 153]. Bien qu’elle fût surtout reconnue comme chanteuse, c’était également une pianiste accomplie, et elle dirigea ou interpréta de nombreuses pièces, opérettes et comédies musicales au Finn Hall comme au Worker’s Hall voisin de Waukegan. Sa « riche voix de contralto » (on la dit parfois soprano) lui valut rapidement le surnom de « Rossignol », alors que ses qualités de comédienne amenèrent certains à la qualifier de « Sarah Bernhardt finlandaise » et de « Première dame du théâtre finlandais américain ».

Elle n’apparaît malheureusement sur aucun enregistrement. Mais ceux qui eurent la chance de l’entendre en ont gardé un souvenir exceptionnel. Jenny Lahti Velsek, qui fit partie du noyau dur de la section de Chicago pendant des décennies, disait d’elle qu’il s’agissait de « la plus merveilleuse chanteuse au monde ».

Rosa Lemberg était encore active à plus de soixante-dix ans, dans les années 1950, demeurant sur la Wrightwood Avenue, près du Lincoln Park, pas très loin du Finn Hall. Elle finit ses jours dans une maison de retraite finlandaise à Covington, dans le Michigan, en 1959 [Eva H. Erickson, op. cit., p. 98].

À cette époque, les femmes wobblies, organisatrices, militantes, propagandistes, théoriciennes, créatrices et animatrices retroussaient donc leurs manches. Mais, malgré ses espoirs sincères, toute sa bonne volonté et quelques succès remarquables, l’IWW demeurait massivement un syndicat masculin, particulièrement dans l’Ouest, où une écrasante majorité des membres étaient des travailleurs migrants mâles. Les hoboes femmes n’étaient certes pas inconnues, mais on n’en comptait pas beaucoup. Peu d’organisatrices IWW étaient des hoboes.

La « question féminine », sujet sérieux pour le syndicat et dans toute la gauche radicale américaine, en était un aussi pour Joe Hill, qui avait ses propres idées sur le sujet. Dans une lettre datée du 29 novembre 1914 et publiée dans Solidarity, il écrit :

Les travailleuses sont malheureusement négligées aux États-Unis [...] et nous avons créé en conséquence une sorte d’animal syndical monstrueux, unijambiste, nos danses et nos gueuletons sont vieux jeu et contre nature, puisqu’ils sont juste l’affaire des mâles ; il leur manque trop de la vie et de l’inspiration que seules des femmes peuvent apporter. [...] Je pense que ce serait une très bonne idée de recourir à nos organisatrices femmes, Gurley Flynn par exemple, pour qu’elles se consacrent exclusivement à la construction d’une organisation solide parmi les travailleuses. Elles sont plus exploitées que les hommes, et John Bull peut certifier qu’il ne leur manque rien en esprit et militantisme révolutionnaires.

[Letters, p. 16-17]

La dernière phrase se réfère aux pavés dans les fenêtres et autres formes d’action directe adoptées par les suffragettes anglaises. Les espoirs de Hill dans la personne de Gurley Flynn seront déçus. Comme le soulignera sa biographe Rosalyn Baxandall :

Flynn n’essayait pas de promouvoir des femmes aux postes de responsabilité IWW, pas plus qu’elle ne poussait l’IWW à mettre les questions féministes en avant. En réalité, Flynn se contentait du statut particulier qu’elle avait acquis. Elle était entourée de mâles admiratifs et n’admettait pas de rivales sur son territoire.

[R. Baxandall, Words on Fire: Life & Writing of Elizabeth Gurley Flynn, 1987, p. 267]

En outre, bien d’autres femmes — Lucy Parsons, Matilda Robbins, Mary Marcy, Agnes Inglis, Marie Equi, Georgia Kotsch, Emma B. Little, Theresa Klein, Jane Street, Mabel Kanka, Jessie Ashley, Helen Keller et Sophie Cohen pour n’en citer que quelques-unes — furent des féministes plus déterminées, plus concernées par les questions féministes et dévouées à la lutte des femmes. Elles auraient sans aucun doute applaudi les mots de Joe Hill.

Au niveau de la direction nationale du syndicat, Frank Little était un des relais les plus virulents des propositions de Joe Hill. Little pressa le syndicat en 1916 de multiplier les efforts pour organiser les femmes. Il soutenait qu’il fallait plus d’organisatrices et d’agitatrices dans le syndicat, et plus de documentation sur la condition féminine. Il appela également à la création d’un bureau spécial pour le développement de nouvelle formes de stratégies de lutte dédiées aux travailleuses. Ce bureau ne vit cependant jamais le jour et l’organisation des femmes continua de se faire au petit bonheur.

Comme dans toute organisation de masse, l’attitude des wobblies mâles à l’égard des femmes et de leurs luttes variait considérablement. Certains conservaient sans aucun doute leurs préjugés patriarcaux, à un degré ou à un autre, sur la « place de la femme », et s’opposaient ou restaient indifférents aux travailleuses ou à leurs luttes. De tels points de vue rétrogrades n’avaient cependant pas leur place dans la presse IWW. Plus répandue, en revanche, était la conviction, partagée par de nombreux travailleurs migrants, que leur vie sur la route et leur liberté à l’égard du mariage et des contraintes familiales était plus révolutionnaire que celle des « casaniers » — les travailleurs non migrants avec famille. De ce point de vue, les femmes étaient perçues comme une force réactionnaire potentielle. L’opinion majoritaire, telle qu’elle apparaît dans les espaces dédiés au sujet dans la presse IWW, semblait relever d’un compromis : l’organisation des femmes était importante, mais non prioritaire.

Des wobblies plus perspicaces — Joe Hill, Frank Little, Bill Haywood, Ben H. Williams et d’autres — faisaient de l’organisation des femmes une priorité, convaincus qu’un afflux de femmes dans le syndicat transformerait qualitativement sa puissance et son efficacité.

Sur la « question féminine », comme toujours, Hill ne se contenta pas de s’exprimer dans ses lettres. Beaucoup de paroles de chansons IWW ne concernent que des hommes, et sont souvent chargées d’une lourde rhétorique purement masculine ; certaines chansons de Joe Hill n’échappent pas à cette critique. There Is a Power in a Union, par exemple, fait seulement référence aux « travailleurs » et dit « Viens, fais ta part, comme un homme ». Mais Hill fit savoir, plus clairement que d’autres auteurs du syndicat, que l’IWW réunissait « des hommes et des femmes côte à côte », comme dans Workers of the World, Awaken! (1916). Un peu avant, en 1912, il écrivait dans Everybody’s Joining It :

Boys and girls of every land,All the workers hand in hand—Everybody’s joining it now [4].

Et dans What We Want, en 1913, l’une des principales chansons de recrutement du syndicat, les travailleuses sont encore plus particulièrement mises en avant :

We want the sailor and the tailor and the lumberjacks,And all the cooks and laundry girls. [...]We want the tinner and the skinner and the chambermaid,And all the factory girls and clerks [...]In one union grand [5].

D’autres chansons de Joe Hill — surtout The Girl Question et The Rebel Girl — sont consacrées aux femmes, avec l’intention évidente de promouvoir l’auto-organisation des femmes via l’IWW. The Girl Question (sur l’air gospel de Tell Mother I’ll Be There), publié dans le Song Book en 1913, raconte l’histoire d’une fille qui, ne faisant que des rencontres sans lendemain, se voit conseiller de « se mettre avec un bon / Un gentil vieux monsieur, tu sais ». Mais,

Next day while walking round she saw a sign inside a hall.It read: the One Big Union will give liberty to all.She said: I’ll join that union, and I’ll surely do my best,And now she’s gaily singing with the rest:Oh, workers, do unite!To crush the tyrant’s might.the One Big Union banner is unfurled.Come, slaves from every land.Come join this fighting band.It’s named Industrial Workers of the World [6].

The Rebel Girl, dont Joe Hill composa également la musique, fut écrite, ou au moins achevée, dans la prison de Salt Lake City en 1915 :

Yes, her hands may be hardened from labor,And her dress may not be very fine;But a heart in her bosom is beatingThat is true to her class and her kind.And the grafters in terror are tremblingWhen her spite and defiance she’ll hurl;For the only and thoroughbred ladyIs the rebel girl.We’ve had girls before, but we need some moreIn the Industrial Workers of the World.For it’s great to fight for freedomWith a Rebel Girl [7].

Six dessins de Hill représentent des femmes. Trois d’entre elles, l’adipeuse bourgeoise Mme Highbrow, la féerique tentatrice du « boulot » et la danseuse burlesque n’ont sans doute pas vraiment contribué à la mobilisation des femmes dans le syndicat. Plus prometteuse à cet égard, la flûtiste d’une carte postale de Noël envoyée à Charles Rudberg en 1914 se trouve debout au centre de la composition et semble mener la danse ; il ne s’agit cependant que d’un dessin à destination d’un vieil ami d’enfance et rien n’indique la description d’une manifestation IWW.

Un dessin, « suggéré par Joe Hill », illustre la position de l’IWW sur la prostitution, résultat d’un système social injuste et non d’un « vice féminin ». Comme le dit Joe Hill dans une chanson :

Who is to blame? You know his name:It’s the boss who pays starvation wages [8].[The White Slave, 1913]

Le dessin montre la prostituée non comme une « coupable », mais comme la victime exploitée, qui « n’a jamais eu de chance » d’une société capitaliste. Figurée à droite du hobo en perdition, vieillissant et malade sur la route, elle fait partie des « damnés de la terre » appelés par L’Internationale.

Ses portraits les plus remarquables de femmes se trouvent dans les dessins destinés aux couvertures des partitions de ses chansons, pour The Rebel Girl, dont subsistent deux versions, et pour Workers of the World, Awaken! Sur la copie de Rebel Girl envoyée à la Scandinavian Propaganda League de St Paul et Minneapolis est représentée une jeune adolescente portant haut la bannière du Grand Syndicat unique. Ce dessin est peut-être tiré d’une photo de la célèbre Katie Phar, fille de wobblies, qui devint à dix ans une « ardente IWW » pendant la campagne pour la liberté d’expression menée à Spokane en 1910 [9].

Katie Phar, « l’oiseau chanteur des wobblies », était fréquemment citée dans la presse IWW et serait pendant des années la femme la plus connue du syndicat. When the Crimson Flag is Flying, un poème de Guy B. Askew publié dans l’Industrial Worker du 22 mars 1922, est dédicacé « au fellow worker Katie Phar ». De vieux wobblies garderont des années plus tard un souvenir affectueux de Katie, « l’oiseau chanteur ». Herb Edwards, dans une autobiographie inédite, la considère comme « la plus inoubliable » des animatrices IWW, et « sans aucun doute la plus populaire de tout le mouvement », au moins dans l’Ouest. Thomas Bogard se souvient d’elle lors d’une manifestation pour rassembler des fonds à la fin des années 1910 : après que Katie eut

[...] chanté la fameuse chanson des bûcherons, Big Bill [Haywood] la souleva et la serra dans ses bras et lui dit [...] « Tes chansons ont ramené des milliers de dollars pour la défense d’hommes et de femmes qui ont fait l’histoire. »

[T. Bogard, Mémoires inédits, p. 7]

Dans une entrevue avec Eugene Nelson réalisée dans les années 1970, Joe Murphy se souvenait également d’elle avec une réelle tendresse : « Elle était toute petite, à peine 1 m 50, mais quelle voix ! » [E. Nelson, Break Their Haughty Power, 1993, p. 56]

Après son arrestation à Salt Lake City, Joe Hill échangea quelques lettres avec Katie Phar, alors adolescente, et l’encouragea vivement à poursuivre une carrière musicale. Il lui envoya le 7 mai 1915 une copie dédicacée, manuscrite et illustrée, avec paroles et musique, de The Rebel Girl, aujourd’hui perdue, et d’une autre chanson (sans titre).

La lettre qui les accompagnait a été publiée, sous une forme sérieusement mutilée, dans les Letters of Joe Hill de Foner [10]. La voici en version intégrale :

Chère amie et fellow worker,

J’ai bien reçu ta lettre et je suis heureux de constater que tout se passe bien avec tes cours de musique. Je t’envoie par l’intermédiaire du secrétariat de la section syndicale deux de mes chansons et j’aimerais savoir ce que tu en penses. Une d’entre elles, The Rebel Girl, a été chantée à l’occasion de plusieurs grands rassemblements à Chicago et on me dit qu’elle y a eu un gros succès.

J’ai eu le plaisir de serrer la main de Gurley Flynn hier et elle m’a dit qu’elle serait heureuse de te voir quand elle se rendra à Spokane. Si tu pouvais répéter une de ces chansons, tu l’aiderais beaucoup en la reprenant pendant son meeting à Spokane. The Rebel Girl serait la plus appropriée, je pense, parce que Gurley Flynn est certainement une sorte de Rebel Girl et donc, toutes les deux ensemble, vous « feriez la paire » (ha ha).

Eh bien, j’espère que tu m’aideras à diffuser les chansons autour de Spokane et que tu les partageras avec ceux qui voudraient les reprendre, parce que je ne fais que deux copies pour chaque grande ville. J’aimerais en faire une pour chaque fille rebelle du pays, mais... c’est impossible.

Mon affaire sera présentée au cours de ce mois-ci et tout semble aller pour le mieux.

Ton ami, comme toujours. Mes amitiés à tous,

Joe Hill

P.-S. Ci-joint pour toi un joli bandeau.

Une autre des lettres de Joe Hill à Katie Phar comprend une rose à l’aquarelle.

Beaucoup d’anciens wobblies affirmaient que Katie Phar était la véritable inspiratrice de The Rebel Girl, plutôt qu’Elizabeth Gurley Flynn, et le dessin de Joe Hill destiné à la chanson, comme la lettre reproduite ci-dessus, ajoutent beaucoup de crédit à cette hypothèse. Enfin, comme tout ce qui touche à Joe Hill est sujet à controverses, Alexander MacKay, un ami de Joe Hill — une de nos sources les plus solides —, estimait, lui, que la chanson s’inspirait en réalité d’une femme nommée Agnes Fair, que MacKay décrivait comme « la plus grande rebelle que j’aie jamais rencontrée ».

Qui sait ? Il est possible, et même vraisemblable, que Joe Hill se soit inspiré de plus d’une wobbly.

Nous reviendrons plus tard sur Agnes Fair, presque oubliée mais fascinante wobbly. Concluons pour l’heure cette discussion sur les dessins de Joe Hill pour The Rebel Girl. Le dessin de la copie envoyée à Gurley Flynn représente une femme plus âgée avec une chevelure plus abondante que la fille de la copie envoyée à la Scandinavian Propaganda League, mais elle ne ressemble cependant pas du tout à Gurley Flynn, dont la photo est par ailleurs reproduite sur la couverture [11]. La couverture de Workers of the World, Awaken! montre une femme également plus âgée, plus en chair et blonde.

Quand l’IWW imprima les partitions de The Rebel Girl, on décida de ne pas reproduire les dessins de Hill. Un autre artiste wob, Arthur Machia, réalisa une nouvelle couverture, réutilisée pour toutes les éditions ultérieures. Même si elle se fonde à l’évidence sur le dessin de Hill, la couverture de Machia en diffère sensiblement. Les versions de Hill, empreintes d’une certaine sentimentalité, montrent une femme seule et petite, rendue encore plus petite par la présence d’un drapeau immense. Dans celle de Machia, cette femme est nettement plus âgée, son expression est plus résolue, le drapeau est plus petit et la présence à ses côtés de deux autres personnages — dont un enfant agitant joyeusement sa casquette — suggère que cette rebelle est à la tête d’une grande marche de grévistes ou d’une manifestation de 1er Mai.

La version d’impression de Workers of the World, Awaken! reprend le lettrage de Joe Hill mais pas son dessin : il est peut-être plus prudent de dire qu’elle ne reprend pas le dessin de la seule copie connue, celle qui fut envoyée à Gurley Flynn. Comme pour The Rebel Girl, d’autres copies, aujourd’hui perdues, avaient peut-être des couvertures complètement différentes.

Les paroles de The Rebel Girl souffrent aujourd’hui, beaucoup plus que ses couvertures, d’un sentimentalisme exagéré. Nous savons que Joe Hill regardait la femme rebelle comme une véritable wobbly, l’égale des hommes dans la lutte. Une partie de ses paroles reflète pourtant un sentiment alors communément partagé, le rôle de la femme consistant surtout à soutenir les hommes : « Elle donne courage, joie et fierté / Au garçon rebelle combattant. »

La chanson eut très tôt ses critiques. L’agitatrice au long cours Mary Gallagher, elle-même auteure de chansons très douée, la dédaignait, non seulement pour sa « faible musique » et sa « faible poésie », mais aussi parce qu’elle ne représentait pas, selon elle, l’esprit égalitaire qui animait les véritables femmes rebelles du syndicat — comme elle, par exemple.

Depuis le mouvement féministe à la fin des années 1960, la chanson a été considérée comme dépassée et sans intérêt pour les réunions et manifestations. Hazel Dickens, la chanteuse traditionnelle des Appalaches, militante pour les droits des travailleurs et des travailleuses, en a quand même proposé une version modernisée, remplaçant les passages faibles et inefficaces par des mots plus appropriés aux besoins des militantes radicales d’aujourd’hui [12]. Comme le souligne Lori Elaine Taylor dans le livret du superbe album Joe Hill Songs de Smithsonian/Folkways, la mise à jour de Hazel Dickens démontre que « ces chansons évoluent dans une tradition vivante dont les interprètes réécrivent les paroles pour y refléter leur époque » [L. E. Taylor, Don’t Mourn—Organize!, 1990, p. 21].

Une réécriture qui était par ailleurs pleinement autorisée par Joe Hill lui-même, comme il l’indiquait dans une lettre en février 1915 : « Si le fellow worker Ashleigh veut changer ma Soupline Song (Chanson de la soupe populaire) pour la conformer à la cuisine new-yorkaise, qu’il n’hésite pas une seconde » [Letters, p. 27] [13].

En réalité, c’est toute l’histoire de l’IWW qui devrait être revisitée. En particulier, l’activité des travailleuses dans le syndicat — et autour de lui —, ainsi que leur interaction avec leurs fellow workers méritent d’être explorées plus profondément. À dire vrai, la recherche sur les femmes wobblies n’en est qu’à ses débuts. Jusqu’ici, les rapports de genre dans le syndicat n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’attention. Le sujet des relations entre les sexes — en particulier comment les wobs mâles traitaient les femmes — est loin d’être futile, bien que peu de chercheurs l’aient pris au sérieux. Par exemple, le fait que certains wobblies mâles aient pu considérer les femmes comme des objets sexuels n’est pas inimaginable, mais où peut-on trouver des sources sûres à ce propos ?

C’est encore une anecdote qui vient nous éclairer un peu à ce sujet. En 1937, se souvenant de ses débuts à l’IWW dans l’Ouest (« aventureux, robustes, bruyants [...] des hommes avec des muscles d’acier »), Elizabeth Gurley Flynn raconte :

À dix-neuf ans, j’étais autant en sécurité parmi eux « que si tu étais dans la poche de Dieu », comme me le formula l’un d’entre eux. Leur attitude envers les femmes était simple. Il y avait les « femme bien », comme leur mère et les « femmes mauvaises », qui les volaient le jour de la paye. Mais toutes celles qui rejoignaient l’IWW étaient nécessairement considérées comme des « femmes bien » et traitées en conséquence.

[« I Have No Regrets », The Woman Today, 1937, p. 11]

Quelques wobs ont sans doute eu recours aux services de prostituées et les liaisons passagères devaient être courantes dans le syndicat. Cependant, personne — à notre connaissance — n’a recueilli d’informations à ce sujet, ou n’en a discuté rétrospectivement. Célèbre pour ses songwriters, poètes, organisateurs, soapboxers, dessinateurs, pamphlétaires, historiens et folkloristes, l’IWW ne semble pas avoir eu de « coureurs » dans ses rangs.

Beaucoup de fellow workers étaient par contre simplement mariés, et, autant que l’on sache, menèrent une longue et heureuse vie monogame.

Il arriva quand même à beaucoup de jeunes femmes anticonformistes — et les jeunes femmes rejoignant l’IWW étaient par définition anticonformistes — de refuser de se marier et de mener une vie de famille. Beaucoup, sans doute, furent confrontées à la pression familiale et sociale de la « normalité ». Jenny Velsek, qui adhéra au syndicat en 1933, se rappela sa propre expérience amère à cet égard :

Mon père et ma mère voulaient que je me marie et que j’aie des enfants. Ils aimaient rêver aux petits-fils et petites-filles que nous leur donnerions avec mes sœurs. Ils me trouvaient bizarre de ne pas vouloir me marier et fonder une famille. J’étais plus intéressée par les livres — Karl Marx, la psychologie et des choses comme ça — et par l’accordéon.

[Entretien avec l’auteur, 20 août 1994]

Au sujet de la sexualité wobbly, les faits concrets à notre disposition avoisinent zéro, pas beaucoup plus. Bien que les wobblies fussent moins puritains que les socialistes et les communistes, ils n’en parlaient pas dans leurs publications. Malgré leur intérêt pour la psychanalyse et le contrôle des naissances, la vie sexuelle des travailleurs — ou ce que Wilhelm Reich appellerait la « révolution sexuelle » — n’était presque pas abordée dans la presse du syndicat. Sa contribution la plus remarquable sur le sujet fut le courageux Women as Sex Vendors, coécrit par Mary Marcy et son frère, Roscoe B. Tobias, et publié par Charles H. Kerr en 1918. Relevant que « tout ce qui concerne le sexe s’habille d’hypocrisie » et que « personne n’ose en parler franchement », Marcy et Tobias en viennent à dénoncer le système du mariage bourgeois comme une forme « respectable » de prostitution, inséparable de l’économie de marché. Dans les bouleversements sociaux de leur temps, et surtout avec le pouvoir grandissant des femmes sur le lieu de travail, ils anticipaient une nouvelle société, sans exploitation, dans laquelle les formes libres de sexualité — ainsi que toute autre forme d’expression humaine — pourraient s’épanouir comme jamais.

Certains wobblies prirent part aux expériences de liberté sexuelle, d’autres firent preuve de plus de réserve. Dans sa pièce A Free Union (1921), Mary Marcy parodie le genre « d’amour libre » cynique des petits-bourgeois bohèmes. Quelques wobs étaient nudistes. Le plus connu d’entre eux était sans doute Ray Corder — affichiste, poète, dessinateur, prisonnier de la guerre des classes et mari de l’agitatrice de l’IWW Minnie Corder. Ray Corder vécut quelques semaines dans les années 1930 dans un camp de nudistes du New Jersey et travailla pour son journal, The Nudist. John Neuhaus, salué par Archie Green comme le premier folkloriste de l’IWW, et qui fut accessoirement militant végétarien et prêtre unitarien, défendit aussi la cause nudiste. À la section « sociale » de l’IWW à Chicago, Fred Thompson me présenta à un vieux couple de wobblies, Ed et Lillian Stattsman, qui me dirent avoir fréquenté un camp nudiste dans l’Indiana, souvent avec d’autres wobs. Pour les Stattsman, le nudisme — par son rejet des valeurs répressives de la société capitaliste/chrétienne — avait clairement un rapport avec l’IWW, quoique le sujet n’ait encore jamais été relevé dans les colonnes de l’Industrial Worker. Les quelques wobblies ayant écrit une autobiographie ont généralement évité le sujet de la sexualité, mais Gurley Flynn et Minnie Corder (l’autobiographie de cette dernière restant inédite) y ont cependant rapporté des mariages qui étaient loin d’être réussis, et le Fellow Worker de Fred Thompson comprend une intéressante discussion sur l’intérêt des jeunes radicaux pour la théorie de Reich.

L’historien Philip Taft, qui eut la carte rouge et fut hobo quelque temps pendant sa jeunesse, remarquait en 1978, dans un entretien, que l’IWW « avait une proportion inhabituelle de militants homosexuels ». Quelques wobs, Charles Ashleigh et Philip Melman, par exemple, ou Marie Equi ne faisaient pas mystère de leur homosexualité ; d’autres, comme Claude McKay, étaient bisexuels. Ici encore, les données sont trop fragiles pour en tirer des conclusions. On peut néanmoins qualifier l’IWW de précurseur, modeste mais non insignifiant, du mouvement de libération homosexuel : contrairement aux partis socialiste et communiste et aux organisations trotskistes qui ont défendu ou couvert l’exclusion de leurs rangs de prétendus « déviants sexuels », le syndicat ne s’est jamais compromis dans de telles discriminations. Tous les salariés étaient les bienvenus, quels qu’ils soient. Bien que la « préférence sexuelle » ne figurât pas en toutes lettres dans la charte de l’IWW, comme l’était la couleur de peau, elle ne faisait pas problème.

Au sujet de la libération de la femme en tout cas, la voix du syndicat était forte et constante. Aucun autre syndicat ouvrier, et aucune autre organisation autodéclarée révolutionnaire n’est allée aussi loin dans ses efforts pour libérer les travailleuses de la double domination salariale et sexuelle.

Le féminisme wobbly, variante ouvrière du féminisme socialiste ou anarchiste, n’a jamais eu un programme propre ou un manifeste, encore moins un mouvement à part entière. Comme pour beaucoup d’autres projets inaboutis, la littérature IWW sur la « question féminine » compte sa part de tensions, inconsistances et contradictions flagrantes. L’impulsion émancipatrice des femmes wobblies et leur perspective révolutionnaire étaient cependant indéniables et c’est pourquoi leur travail et leurs mots — et ceux des hommes wobblies qui les soutenaient — continuent de nous inspirer, aujourd’hui encore, par leur profondeur, leur audace, leur espoir et leurs promesses. Bien que l’IWW ne fût jamais explicitement féministe, et que le mouvement féministe pour le droit de vote ne se rapprochât jamais du syndicat, le féminisme et l’IWW ont néanmoins interagi et ils se sont influencés sur bien des aspects. Il y avait ainsi des féministes sympathisantes de l’IWW, comme Crystal Eastman, Mary Vorse et Theodora Pollok, et des IWW sympathisants féministes, dont quelques hommes, parmi lesquels Bill Haywood, Frank Little et Joe Hill.

Hill est en ce sens particulièrement intéressant, par son statut quasi mythique. Il est significatif que le plus célèbre des militants IWW ne soit pas connu pour ses exploits héroïques, sa force physique ou ses qualités de « rouleur de mécaniques », mais en tant que poète, artiste, humoriste, musicien, écrivain et chanteur. Pour le dire en deux mots, incarnant la négation de l’idéologie blanche, il personnifiait aussi l’antithèse de l’idéologie masculine dominante.

C’est tout l’IWW en réalité qui manifeste une forte tendance antipatriarcale. Malgré la tonalité masculine générale de sa presse et de certains raccourcis tactiques, le syndicat a toujours souligné que la solidarité organisée de l’ensemble de la classe ouvrière était le seul moyen d’abolir l’esclavage, la domination et toutes les formes d’inégalité. Plus qu’aucune autre organisation majoritairement masculine de sa taille et de son temps — infiniment plus que les partis socialiste ou communiste, ou que l’American Federation of Labor —, l’IWW était sans équivoque du côté des travailleuses du monde entier dans leur lutte contre la « classe des maîtres ».

N’est-il pas suffisamment parlant que les deux chanteurs qui ont le mieux popularisé la figure de Joe Hill aient été un Afro-Américain et une femme ? Par leurs concerts et enregistrements du Joe Hill de Hayes et Robinson, Paul Robeson et Joan Baez ont plus fait que n’importe qui pour diffuser dans le monde entier l’héritage de « l’homme qui n’est jamais mort ». En matière de racisme et de féminisme, la théorie et la pratique du poète IWW ont démontré qu’elles étaient curieusement bien plus subtiles qu’on aurait pu l’attendre de la part de quelqu’un se décrivant lui-même comme un « rat des quais ».