La théorie et la pratique de l’IWW — son syndicalisme industriel révolutionnaire, l’action directe et son attachement au « lieu de travail », ses efforts pour organiser « un seul syndicat de tous les travailleurs », ses sections syndicales grandes ouvertes (les sections mixtes, mixed locals) et sa culture d’opposition diverse et variée — sont regardées généralement avec condescendance et incompréhension par les historiens académiques, beaucoup d’entre eux ne faisant que reprendre à leur compte l’hostilité des premiers critiques politiques et des rivaux du syndicat. Comme on sait, l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et peu de gens contesteront ce triste fait que jusqu’ici la classe capitaliste est sortie victorieuse de la lutte des classes. Il est dès lors peu surprenant que les ouvrages d’histoire les plus facilement disponibles sur la plus belle organisation ouvrière de l’histoire des États-Unis aient été écrits par des personnes ouvertement hostiles à ses aspirations et principes.

Presque un siècle après sa formation, l’IWW demeure toujours aussi controversée. Les critiques discréditent ou condamnent le syndicat pour son caractère révolutionnaire sans concessions, son « syndicalisme double », son refus du système électoraliste ou sa prétendue inaptitude à établir un contrôle permanent du travail dans la grande industrie. D’autres le déprécient en feignant de le louer comme précurseur grossier du CIO (Congress of Industrial Organizations) de 1930, ou pour avoir ajouté quelques chansons au répertoire de la musique folk. La littérature portant sur le syndicat — historique, sociologique, culturelle, théorique et romanesque — n’est pas seulement mal fournie, mais elle est aussi pleine de contradictions, de contestations et d’interprétations divergentes que peuvent l’être la littérature sur le christianisme, sur l’Atlantide ou sur Marilyn Monroe. L’étudiant sérieux cherchant la vérité sur l’IWW est assuré d’y perdre beaucoup de temps.

Curieusement, après toutes ces années, il n’y a toujours rien qui ressemble à une histoire exhaustive et digne de confiance du syndicat. Le livre qui passe le plus souvent pour tel, We Shall Be All, A History of the IWW, de Dubofsky (575 pages), est probablement l’ouvrage le plus cité dans toutes les études ultérieures sur le syndicat. Publié en 1969, il s’agit d’un récit panorama, pas trop mal écrit, des premières années de l’IWW ; une seconde édition est sortie en 1974, une nouvelle version abrégée en 2000. Malheureusement, ce récit est si mal fichu qu’il faudrait un ouvrage deux fois plus long pour le remettre à l’endroit. Dans une pleine page de révisions parue dans l’Industrial Worker de novembre 1969, Fred Thompson, faute de place, a dû se limiter à relever seulement trente-sept de ce qu’il appelle les plus « monstrueuses erreurs », de fait ou par omission, de Dubofsky. Dans une des bévues que Thompson ne mentionne pas, Dubofsky étudie par exemple le « marxisme-léninisme » de l’IWW dès 1914, avant même que le terme n’apparaisse en Russie [Op. cit., p. 352]. Ailleurs, il attribue les dernières lignes du fameux poème de Shelley, The Mask of Anarchy (La Mascarade de l’anarchie), au responsable wobbly Edward F. Doree [Op. cit., p. 153].

Parallèlement au manque d’égards de Dubofsky pour les faits, le livre souffre de l’addition confondante des préjugés de classe moyenne et d’une prétentieuse vanité universitaire. Par exemple, en empruntant à Oscar M. Lewis le douteux concept de « culture de la pauvreté » pour en faire l’un de ses « principaux thèmes organisateurs », Dubofsky n’ajoute qu’une lourdeur inutile à ce qui était déjà un volume idéologiquement obèse. Curieusement, moins de quatre ans après la parution du livre, Dubofsky en vint lui-même à reconnaître la vacuité du concept de Lewis et se sentit obligé de l’exclure formellement dans la préface à l’édition de poche de 1974 [Op. cit., p. V-VI].

Pis encore, l’assertion de Dubofsky (l’une des « deux leçons » qu’on tirera, espère-t-il, de son livre) selon laquelle, en contribuant à diminuer les journées de travail, relever les salaires et améliorer les conditions de travail, l’IWW aurait repoussé la « perspective de la révolution » et ainsi, en fait, anéanti ses propres aspirations. Fred Thompson mit en pièces ce détestable échantillon d’insensibilité ouvrière dans sa recension pour l’Industrial Worker.

Mais le comble reste que Dubofsky situe la fin de son récit en 1918, omettant le fait décisif que, malgré le terrorisme d’État inspiré par les grandes entreprises, l’IWW a continué à progresser — vigoureusement — tout au long des cinq années qui suivirent : le syndicat compta plus de membres que jamais entre 1923 et 1924. Comment, dès lors, Dubofsky en vient-il à faire de 1918 le terme de son livre ? Selon moi, comme beaucoup d’autres historiens bourgeois avant lui et depuis, il a tout simplement pris pour argent comptant la perspective biaisée du Parti communiste sur ce sujet. Depuis le début des années 1920, les propagandistes du PC, livre après livre et de brochure en brochure, n’ont cessé de prétendre avec suffisance que, une fois le parti dans la place, les beaux jours de l’IWW étaient définitivement passés.

La légende selon laquelle l’IWW « s’effondra » ou fut « écrasé » pendant — ou immédiatement après — la Première Guerre mondiale se perpétue aujourd’hui dans l’histoire bourgeoise aussi bien que dans l’histoire d’obédience communiste. Les meilleures réfutations de ces points de vue idéologiquement orientés se trouvent en abondance dans les publications des concurrents contemporains de l’IWW, de ses rivaux qui voyaient le syndicat survivre à la persécution. Le Butte Daily Bulletin, par exemple — appartenant conjointement aux Electrical Workers, Blacksmiths et Typographical Unions —, souvent opposé à l’IWW, dut cependant admettre en 1920 que

l’organisation IWW ne meurt pas. Elle est plus forte que jamais dans les grands bois à charpente derrière Centralia. Dans tout le Nord-Ouest, la tragédie a fortifié le mouvement wobbly ; elle a révélé à beaucoup de travailleurs précaires l’ampleur de la rancœur contre leur solidarité.

[BDB, 17 avril]

Comme s’il fallait mettre les points sur les « i », le même journal signale, trois semaines plus tard, que 15 000 charpentiers ont participé à un pique-nique de l’IWW à Seattle. Est-ce là ce que Dubofsky appelle un groupe « incapable de continuer à jouer un rôle vital dans le radicalisme américain » [Op. cit., p. 467] ?

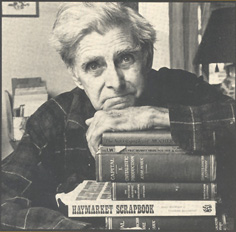

Pour la compréhension d’ensemble de ces questions, comme pour ce qui est des faits, l’histoire écrite de l’intérieur de l’IWW par Fred Thompson, The IWW: Its First Fifty Years (1955, réédition augmentée en 1976, parue sous le titre The IWW: Its First Seventy Years), est largement supérieure à l’étude de Dubofsky. Malheureusement, comme le concède son auteur lui-même, le livre est beaucoup « trop mince » pour rendre justice à son sujet. Sur 200 pages, beaucoup de grandes grèves, de combats pour la liberté d’expression et de campagnes de défense sont traités en une ligne ou deux et beaucoup d’autres actions ne sont pas mentionnées du tout. Le livre de Thompson confirme l’évidence : l’histoire épique de l’IWW ne peut tenir dans un petit ouvrage. Il faudra beaucoup de place, non seulement pour le contexte, l’évolution et le tableau dans son ensemble, mais également pour les innombrables détails indispensables, à-côtés et digressions qui seuls peuvent donner à un récit historique sa flamme de vie et son actualité vibrante.

Comme on pouvait le prévoir, la plupart des historiens universitaires ont suivi Dubofsky plutôt que Thompson, avec pour résultat la répétition des mêmes erreurs sur des étagères de livres et d’articles de presse : échos ad nauseam de critiques débitées il y a des lustres par des rivaux aigris comme Sam Gompers, Daniel DeLeon et William Z. Foster, et serinant les mêmes sermons écœurants selon lesquels l’IWW était « trop révolutionnaire » pour les États-Unis et fut donc un « échec » — pittoresque, sans doute, et non sans un certain charme, mais un échec définitif.

Ce n’est que justice d’ajouter qu’il y eut toujours des exceptions, des historiens qui, indifférents aux marottes institutionnelles, ont trouvé dans l’IWW un sujet attrayant, l’étudiant avec un esprit ouvert, faisant non seulement de splendides découvertes, mais relevant également ses rapports avec le syndicalisme contemporain. Aliens and Dissenters: Federal Suppression of Radicals, 1903-1933 (1963), de William Preston Jr — centré sur l’IWW et la guerre menée par le gouvernement contre l’organisation —, est un véritable classique : une lecture indispensable pour qui s’intéresse au syndicat.

Également recommandé sans réserve, Rebel Voices: An IWW Anthology (première édition en 1964), de Joyce M. Kornbluh : une riche collection d’art et de littérature wobbly — manifestes, chansons, poèmes, nouvelles, pièces de théâtre, polémiques et bandes dessinées —, accompagnée d’excellents commentaires historiques. Aucun livre avant ni depuis n’a mieux capté la « saveur » de l’IWW que Rebel Voices. Revu et augmenté en 1988, avec une nouvelle introduction de Fred Thompson, un essai sur les dessins et dessinateurs de l’IWW signé par votre serviteur et quelque trois douzaines de nouveaux dessins et bandes dessinées, l’anthologie de Kornbluh demeure après quarante ans le meilleur ouvrage sur le sujet.

Solidarity Forever: An Oral History of the IWW (1985), dirigé par Steward Bird, Dan Georgakas et Deborah Shaffer, est un ouvrage dans la même veine, avec une introduction historique très utile et des têtes de chapitre dus à Georgakas. Malgré quelques erreurs de transcription des enregistrements, c’est un livre de base exceptionnellement précieux : l’histoire wobbly comme la racontent les wobblies.

Une autre exception parmi les historiens : Mark Leier, qui, dans son admirable étude sur l’IWW en Colombie-Britannique (Canada), Where the Fraser River Flows, soumet les partis pris idéologiques de quelques-uns des historiens principaux de l’IWW à une brève mais cinglante critique, et soutient que le syndicalisme industriel révolutionnaire n’était pas une « aberration » mais plutôt une « alternative historique réaliste » au syndicalisme d’affaires, à l’État-Providence, à la social-démocratie ainsi qu’aux diverses variétés de marxisme-léninisme.

Heureusement pour nous tous, les historiens ne sont pas les seuls à avoir étudié l’IWW. En sociologue, Salvatore Salerno a éclairé bien des aspects incompris du passé de l’organisation dans son Red November, Black November: Culture and Community in the IWW (1989). Non content de réfuter le mythe populaire selon lequel l’IWW serait primitivement un produit de l’ouest des États-Unis, il a montré d’une manière convaincante que les racines de l’IWW dans l’anarchisme de l’« Idée de Chicago » étaient bien plus profondes que les chercheurs précédents avaient pu le supposer, et que les immigrés, accompagnés des idées et tactiques syndicales qu’ils importaient, constituèrent des facteurs majeurs dans l’orientation initiale du syndicat. Salerno montre également que la culture politique de l’IWW — son mélange singulier d’art, de chansons, d’humour et de programme socio-économique révolutionnaire, comme les différentes voies innovantes par lesquelles l’IWW a pu interagir avec la plus large communauté de travailleurs — n’était en aucun cas « périphérique », mais centrale pour l’activité et les objectifs du syndicat.

Il reste qu’une histoire véritable, exhaustive, de l’IWW attend encore d’être écrite. Ce sera un ouvrage de plusieurs volumes, requérant la participation de plusieurs auteurs, dont certains devront parler couramment d’autres langues que l’anglais (négliger les sections et publications polyglottes du syndicat, aussi bien que l’activité de l’IWW dans d’autres pays, fait partie des plus grandes tares de la littérature existante). Tant qu’un tel travail ne sera pas réalisé, le chercheur n’aura d’autre choix que de piocher dans ce qui est disponible aujourd’hui : le meilleur, le pire et l’insignifiant. Dans cette perspective, toute contribution à l’histoire de l’IWW est la bienvenue, et toutes valent la peine d’être lues. Même la superficielle étude de John S. Gambs, The Decline of the IWW (1932) — qui souffre, de surcroît, des préjugés de droite de l’auteur —, contient des informations introuvables ailleurs.

Cela étant, le lecteur curieux ne peut que déplorer l’ignorance, le conservatisme, l’absence d’imagination et, surtout, le manque d’intérêt pour le sujet manifesté par tant d’auteurs. Certains d’entre eux ont également fait preuve d’un si pauvre sens des proportions, d’une telle mesquinerie, qu’on peut s’interroger sur leurs motivations réelles. Joseph Conlin, par exemple, dans sa maigrichonne esquisse historique de l’histoire de l’IWW, Bread and Roses Too: Studies of the Wobblies (1969, 165 pages), s’est curieusement senti obligé de consacrer deux pages et demie à un compte rendu puéril et déplacé de l’activité de la Solidarity Library (bibliothèque de la solidarité) de la section de Chicago de l’IWW et des jeunes travailleurs volontaires qui l’ont tenue vers la fin des années 1960 [Op. cit., p. 137-139]. Comme l’indique le titre du chapitre (« Ce n’est pas le même IWW »), Conlin veut clairement montrer que les « vieux » wobblies n’ont que faire de la jeune génération du syndicat. Dubofsky nous livre, lui aussi, deux pages de la même veine [Op. cit., p. 471-472]. Juste pour mémoire, voici ce que Fred Thompson — le plus actif des vieux militants de Chicago — tenait à dire à ce propos dans une entrevue avec Studs Terkel :

Ce qui me donne le plus de courage, ce sont les jeunes d’aujourd’hui. [...] Ce sont les moins studieux des radicaux que j’aie jamais connus, mais les plus instruits. [...] Ces gosses utilisent les livres uniquement pour approfondissement. Ils n’ont aucun dogme. Ils sont plus souples, plus ouverts, plus sensibles.

[S. Terkel, Hard Times, 1970, p. 330]

Puisse-t-on un jour dire la même chose des historiens académiques !